未来の建築家を発掘・一流建築家が審査員! 建築界注目の現役学生の木造住宅設計コンテスト

受賞作品

2024 課題テーマ

「住み続けられる家-古き良きものの再生」

○受賞者アンケート

①グランプリに参加しようと思ったきっかけ、理由

②作品テーマ決定までの経緯(なぜそのテーマにしたのか)

③プランニングで苦労した点

④プランニングでうまくいった点

⑤プレゼンの感想

⑥受賞の感想

⑦大会で実際に審査を受けてためになった点

⑧オンラインでの開催にあたって、感じたこと、感想など

⑨グランプリ全体の感想(グランプリに参加してよかったことなど)

⑩あなたにとって設計グランプリとは?

⑪将来どんな道に進みたいと思っていますか?

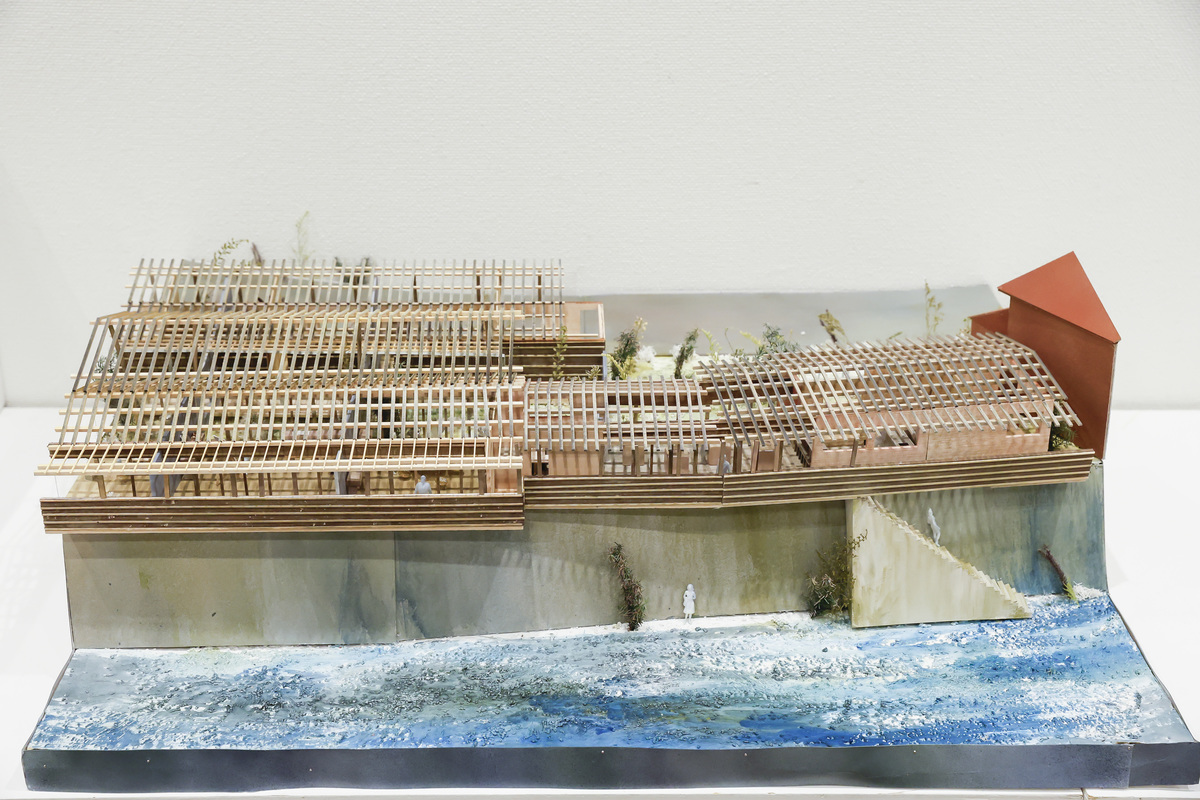

優秀賞

「舟屋と住まう」

日本大学大学院 /

佐藤 航太・奥村 碩人

○受賞者アンケート

①大学では、規模の大きい建物の設計が多かったため、大学院に入って今一度、建築の原点である住宅を改めて設計してみたいと思ったから②敷地調査と議論を通して、大地に根ざした暮らしをつくりたいという想いが2人の中で一致した。

②大学では、海と建築の関係を研究しており、海際での建築を多く設計してきたことから、自分達の強みを活かし、海際の住宅を設計しようと考えた

③それぞれの部屋から海を眺められるよう、床の高さを調整するのに苦労した

④リノベーションによって、住空間と切り離されていた舟屋との関わりを、再構築できたこと。

リノベーションによる空間操作を明快に示すことを意識し、リノベーションによる空間の魅力を伝えられるようにした。

⑤模型を使いながらプレゼンを行うことができたが、この提案の魅力を出しきれず、プレゼンの難しさを痛感した。

⑥提案に対して、評価頂けたことがとても嬉しいです

⑦設計の甘さが露呈しました。住宅内の設計に留めてしまい、住宅と周辺環境との関係性を考えておらず、審査員の方々から指摘を受け、とても学びになりました。

⑧他大学の提案や模型、プレゼンを見ることができ、様々な表現を学ぶことができた。これから、さらに表現の幅を広げていきたいと思った

⑨お互いが学び合う場であると思います。

⑩アトリエ事務所

優秀賞

「割り住み込む〜ホテルを分け合ってつくる新たな暮らし〜」

早稲田大学大学院 /

石井 菜子・佐藤 奈々惠・料治 航平

○受賞者アンケート

①これまで様々な活動を通して訪れてきた自然に囲まれた敷地で、小さなスケールまで設計した住宅を一度考えてみたいと思っていました。

②研究室のプロジェクトで訪れた村で今回のテーマに合う廃業ホテルに出会ったことがきっかけです。

③既存の廃業ホテルの空間をどのように再編するか、プライベートな場所からパブリックな場所までどのように一つの住宅の中につくるか、三つの住宅のそれぞれの個性を出すためにどのような工夫をするかなど、様々な空間をできるだけシンプルな建築的操作で実現することに苦労しました。

④既存のホテルの土間、食堂、大広間、中庭といったパブリックな機能が、集合住宅内で再利用されたことで、住人がリモートワークやプライベートな時間、交流をしたい時など、その時々のニーズに応じた空間を自由に選択できる環境を実現できたこと、特に川に対して平面的に垂直に多様な環境を組み込むことで、限られたスペースでも多機能な住空間の構築ができたと思います。既存ホテルの空間やプランを活かしながら、このホテル・敷地だからこそできたことだと思います。⑤審査員の方々と対話することを最も意識したので、原稿は覚えて極力模型を使って説明しようとしたのですが、やはり緊張してしまい、途中10秒ほど言おうと考えていたことが飛んでしまいました(笑) が、自分達の作品について建築家の先生方と議論することができたので非常に良い経験になったと実感しています。

⑤対面でのやりとりに緊張もありましたが、自分達の案の優れている点と足りなかった点について知ることができ、勉強になりました。

⑥中庭の作り方や植栽計画を評価していただけて嬉しかった一方で、金銀銅賞には届かず悔しい気持ちもあります。

⑦プランニングなどで至らなかった点について知ることができ、これから設計力を向上させるための具体的な方針が見えました。

⑧実際に建築界で活躍されている審査員の方々から意見をいただくことができ、光栄でした。また、同世代の作品を見ることができとても励みになりました。

⑨建築に関わる様々な方と出会える場だと思います。

⑩3人とも建築設計の道を考えています。

優秀賞

「ナナメの線〜岡家住宅の価値のリノベーション〜」

中部大学大学院 /

中安 原也・海江田 柊斗・渡邊 裕太

中部大学 /上野 鷹斗

○受賞者アンケート

①夏休みに参加したいコンペを探しており、木の家設計グランプリの今年のテーマが「住み続けられる家 - 古き良きものの再生-」であることを知りました。そこで、近所の有松というまちにある岡家という町屋をリノベーションすることを思いつきました。

②構造補強することで新しい空間が生まれるのではないかという構想が初期からありました。

それを軸に、住む人と地域住民、観光客が交わるコミュニティの場となることを目指して設計が進んでいきました。

③単なる住宅の役割だけでなく、以前の岡家が持っていた暮らしと仕事が一体になった場がコミュニティの拠点になっているという在り方を目指したかったため、プライベートな空間とパブリックな空間をどう分けるかで苦労しました。

④街を引き込むこと、街に対して開くことを表現することができたと思います。

⑤準備不足で、自分たちの提案を100%伝えることができなかったので、悔しい部分もありますが、多くの学生や先生を前にしてプレゼンテーションする貴重な経験になったと感じています。

⑥初めての受賞になりとても嬉しいです。

⑦プレゼンテーションの内容、表現方法、話し方、伝え方などの未熟さを実感しました。

⑧同じテーマを考えた全国の学生が一か所に集まり、同じ時間と空間を共有することができたので、とても充実した時間でした。

⑨挑戦の場です。

⑩建築で社会を豊かにすることを目指して、設計活動を行っていければいいなと思っています。

優秀賞

「下屋はめぐる」

大阪工業大学大学院 /

凪 景太・辻村 友祐・

田中 直輝・敷野 寛明

大阪工業大学 /

木挽 絢平・中川 翔太・本多 翔希

○受賞者アンケート

①2022年度では20選止まりだったので、そのリベンジを果たすためです。

②奈良県の東吉野村にある古民家の改修を実際に行なっていて、コンペの敷地にすれば実測図の作成などが捗ると思って敷地を選びました。下屋を建て替えるというテーマはスタディを繰り返すうちに決まっていきました。

③屋根の構造や曲面部分の作り方が苦労しました。

④既存部分と新築部分のつながりがうまく作れたと思います。

⑤シートを自分で操作できないのは辛いと感じました。

プレゼンが上手にできなかったため審査員の方々とも議論があまりできなかったのが心残りですが、良い経験になりました。

⑥金賞を取れなかったのは悔しいですが、2022年度に参加した時よりも順位が上がったので良かったです。

⑦軒下空間や雨水の処理などの設計でうまくいっていない部分を指摘していただいた所や、審査員にウケるプレゼンテーションの仕方がためになりました。

⑧設計作品の審査の場であると同時に、学生同士がお互いの作品のプレゼンをしあっていたり学生たちの交流の場になっていたのが印象的でした。

⑨祭りのようなものだと思います。

⑩なりたい自分になれるような道に進みたいです。

優秀賞

「おすそ分けリノベーション」

大阪工業大学大学院 / 神山 響

○受賞者アンケート

①昨年参加した際に、100選に入ることができず悔しい思いをしたのでリベンジの気持ちで参加を決意しました。

②街歩きをしていると、路地や建物同士の関係が気になることがありました。

③木密地域でのリノベーションだったので、とにかく狭かったです。

④隣の建物の特徴に対して「おすそ分け」がハマったときです。

⑤昨年から先生方と対話したいと思っていたので、実際に発表の機会をいただけて良い経験ができました。

⑥3位以内に入ることができず悔しい思いはありますが、昨年のリベンジを果たせたので嬉しく思います。

⑦審査ではたくさんのアドバイスをいただいたので、発表で終わらずブラッシュアップを経て作品の質を上げたいと思います。

⑧100作品の図面や模型表現を見てよい刺激を受けました。

⑨自分の実力を試す場。

⑩人の居場所となる建築設計に携わりたいです。

優秀賞

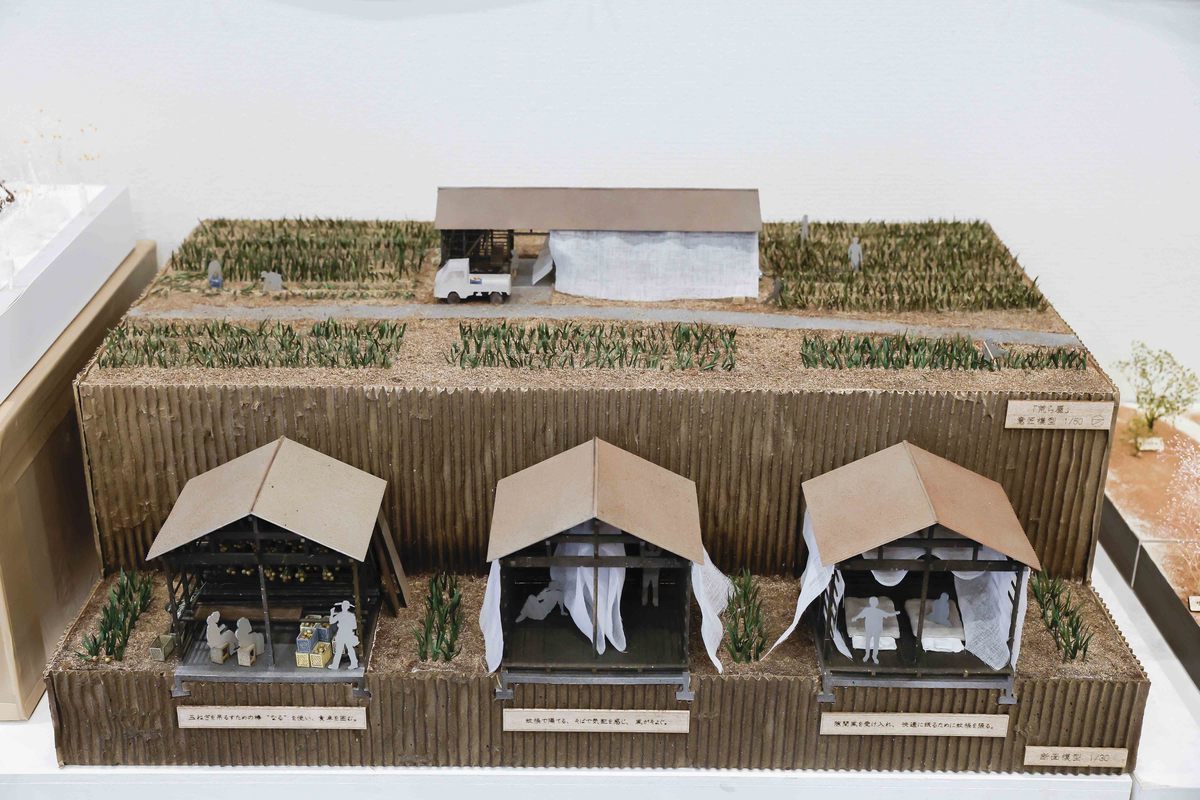

「荒ら屋」

大阪工業大学 /

橋本 大輝・大野 慶二・

石田 愛・八田 早柚美・菊池 颯

○受賞者アンケート

①私たちは4年制大学の学部生として最後の年で、夏休みを機に研究室内でグループを組み、何かコンペに参加したいと考えていました。そこに私たちの後輩が1人加わり、5人で挑戦してみよう!となりました。

②私たちはテーマ決定をするために、課題の“古き良きものの再生”とは何かについてチームで議論を重ねました。それぞれが思う日本の古き良きものを羅列していき、建築の主空間に関係するキーワードを手掛かりに設計していこうとしました。畳、簾、蚊帳、土間、囲炉裏、打ち水、縁側…などが挙がる中で、かねてより日本人が用いた“荒ら屋”という言葉の奥ゆかしさに惹かれました。人間の根源的な住むという行為について考え、現代住宅の堅牢が故の暮らしやすさに対するアンチテーゼとして自然的な暮らし方の提案をしたいと思いました。

③既存建物の図面が無いため、寸法やディテールを想像するのに労力を割きました。またコンセプトの素朴さを反映させること及び、住空間としての条件を満たすことを同時に成立させるリノベーションの塩梅を探るのに苦労しました。

④まず、“荒ら屋”のコンセプトに対して“小屋”をリノベーションする対象に選べたことがうまくいった点だと感じています。そこから住むために最低限必要なふるまいや場を作り、蚊帳を用いることで生活の豊かさを表現しました。また、設計主旨のコスト高騰や、ウッドショックなどの問題にコストがかからないようなアプローチが出来たのではないかと思います。

⑤提案に自信を持ってプレゼンしましたが、制作段階で気付けなかった部分を先生方に指摘され、準備をしていなかったこともあり上手く返答出来ませんでした。その辺りでは少々後悔が残るものの、やるべきことをやりあの場で発表できたことは誇らしく思います。

⑥まさか賞をいただけるとは思っていませんでした。光栄です。プレゼンテーションをし、審査員の先生方からの意見やアドバイスをいただけたことに感謝しています。この受賞を励みに、今後も挑戦を続け、より良い空間を生み出していきたいと思います。

⑦審査員の先生方から、外観パースに引き込まれ、印象に残ったと言っていただきました。シートの構成やパースの“第一印象”がとても大事だと改めて認識した一方で、提案内容の中途半端さや、詳細な設計ができていなかった点が反省点として挙げられました。審査会で先生方と直接お話をし、良かった所・悪かった所を聞くことができたのは、私たちの今後のためになる貴重な経験となりました。頂いたアドバイスをもとにブラッシュアップしたいと思います。ありがとうございました。

⑧この度は、優秀賞という素晴らしい賞を頂けて感無量です。今回は、素朴で無駄をそぎ落としたシンプルな提案になりました。提案内容を最も効果的に伝えるための模型やシート作りに時間を費やし、試行錯誤しました。また、テーマの“リノベーション”は普段の学校課題で扱わない分野で、昨今の建築業界の流れをつかむとともに新しい知識を得る良い機会になりました。

⑨他者の作品を見ることによって自分の作品や自分自身を見つめ直す場だと感じています。持ち得る全てをぶつけるために飛び込むここはまるで大海原のようであり、自分がいかに小さい存在であるか思い知らされると同時に、自分の初源はそこにあると教えてくれる存在です。

⑩建築業界であるかは定かではありませんが、クリエイティブなことをしたいと思います。それは職業としてこなしているかも知れないし、単に趣味の延長で活動しているかも知れません。ただ、どんな舞台であってもアグレッシブに戦い、生み出した作品や刻んだ轍に胸を張って生きてゆきたいです。

優秀賞

「tube scApe」

九州大学大学院 /

米田 律輝・三島 稜平・金子 真歩

九州大学 /

吉澤 里菜福岡大学濱高 志帆

○受賞者アンケート

①久しぶりに個人での設計を行いたいと思っていたところ、同じ研究室の友人達も個人で応募するとのことだったので、自分もと思い参加を決めました。

②敷地調査で清流が生む美しい自然を実際に感じ、それらと調和しながら環境を生活に取り込んでいくための形を考えることで形態のイメージが固まってきました。

③大屋根に包まれた“ハコ”と“中間領域”の関係性が対等になるようにボリューム感を検討しましたが、最終的に規模が大きくなりすぎてしまったようにも感じます。

④敷地内の高低差を活かして、大屋根の下で立体的に視線のやり取りが広がる多様な中間領域を描くことができました。

⑤審査員の先生方に評価して頂けた点やご指摘頂けた点は大変勉強になりましたし、意見の応酬をする中でずっと議論が続けばいいのにとも感じました。

⑥自分の描きたかった家族の暮らしと建築の在り方を多くの先生方に評価して頂けたことは、建築を学ぶ一学生としてかけがえのない財産になりました。

⑦それぞれの先生方によって異なるご意見を頂けたことで、単純に自らの作品をより客観的に捉えなおす事ができました。

⑧全国の建築学生の作品を実際に目の当たりにし、一人ひとりの熱量や拘りなど多くの事を体感することができました。やりたいことをまとめあげてひとつ形にでき、参加してよかったと心から思います。

⑨設計における自らの拘りを貫き、他の学生と競うことで、自分の武器と伸びしろを再確認できる場だと思います。

⑩設計に限らず、人々の人生や過ごす空間を形作るための職業に就きたいと考えています。

伊礼智賞

「縁の家」

信州大学大学院 / 中川 颯人

○受賞者アンケート

①学部3年次に設計製図で民家の再生に取り組み、今年のテーマを聞き、その課題をブラッシュアップしもう一度その課題に挑戦しようと思ったから。

②題材となる住宅に初めて訪れた際、縁側とその庭の景色がとても魅力的だったから。

③既存の住宅のどこを残して、どこに手を加えるかを考えながら設計したところ。

④縁側を伸長して、人や外部環境との様々な関係性を作れたこと。

⑥まさか賞をもらえると思っていなかったので、とても嬉しいです。

⑦公開審査当日は研究室の用事があり参加出来ず、YouTubeでの視聴になってしまったのですが、メインパースの絵を褒めていただき、自分の手書きに自信が持てるようになりました。

⑧当日は参加出来ず、審査員や運営の方に迷惑をおかけして、とても申し訳なかったです。直接の講評をいただけず、とても残念ですが、参加してよかったと思っています。

⑨建築学生なら一度は挑戦するコンペだと思ってます。

⑩アトリエか組織かは決めていませんが、設計事務所に就職したいです。

竹原義二賞/20選/国興ホーム・株式会社国興賞

「茶つむぐ原風景〜離れながらも土間と広縁が繋ぎとめる四世代の農家住宅〜」

早稲田大学大学院/

髙部 佑輔・平井 琳大郎・飯島 隆也

○受賞者アンケート

①新築だけでなくリノベーションにも興味があり、挑戦してみようと思ったからです。

②祖父母の家は家族が大切にしてきた家で、リノベーションによってこれからも住み続けていきたいという想いがあり、今回のテーマにしました。

③周りの茶畑と建築の関係性をどうするか、どこまで既存を残すのか。

④土間と広縁という中間領域を用いて、大胆でありつつも実現性が高い提案にできたこと。

⑥本当に光栄な賞を頂いて、とても感謝しています。この賞を励みにこれからも精進していきたいです。

⑦寸法や収まり、ゾーニングなど実際に建築が使われていく細部のところのご質問やご指摘が多く、より突き詰めて考えていく必要があると感じました。

⑧実際に建築家の方や様々な学生たちと直接会話することができて、とても有意義な時間でした。また、賞がたくさんあるのも学生にとってはとても嬉しいことだと思いました。

⑨挑戦の場です。また来年も挑戦したいです。

⑩建築設計の道に進みたいと思っています。この経験を糧に頑張っていきたいです。

堀部安嗣賞・20選

「廻転居〜メリーゴーランドに生きる家〜」

芝浦工業大学大学院 / 山崎 丈

芝浦工業大学 / 花俣 拓海・河村 瑠紀

○受賞者アンケート

①大学4年生になり、卒業設計を想定し、プランニングや模型作成の練習をしようと考えたからです。

②子供のころによく通っていた遊園地が閉園し、遊園地に対する思い出を継承したいと思ったからです。

③既存のものの良さをどのように残し、住宅に落とし込むことが難しかったです。

④メリーゴーランドの特徴である回転することを、動線計画に落とし込めたことです。

⑥図面や模型製作など時間をかけて作ったものが評価されたことが嬉しかったです。

⑦自分たちが気が付かない点からの指摘があり、自分たちの作品への伸びしろを感じました。

⑧自分の作品に対して、建築家の方々の話を直に触れることができ、貴重な経験ができました。また、ほかの人の作品の模型やボードの表現も様々であり、刺激をもらいました。

⑨自分たちの建築力を試し、ぶつける場です。

⑩建築設計にかかわる仕事に進みたいと思っています。

堀啓二賞

「層をなす家」

京都府立大学大学院 /平山 晴菜

○受賞者アンケート

①修士1年に個人でコンペに参加してみたいと思っていました。今年のテーマが自分の興味と重なっていたため、参加しようと思いました。

②これから京都というまちにストックされていくであろう、町家に向き合いたいと思いました。また町家から見えた住民の生活が滲み出る「ウラ」の風景に京都らしさを感じ、設計に活かしたいと考えました。

③既存の構造材を活かしながら、元々あまり広くない町家を新しい空間へとどうやって再生するのかという点に苦労しました。また、今後町家がどのように変化するのかというストーリーをもっと練る必要があると思いました。

④屋根をずらすなどの断面操作を用いたことで、従来は身近に感じることのない町家の構造材との距離感に変化が生まれた点です。また、既存構造の骨格を用いた緩急のあるプランニングとし、全体を大きなワンルームのような構成にできた点です。

⑥審査員賞を頂けて光栄です。2年前に参加した時の悔しい思いを晴らすことができました。次回はさらに高みを目指したいです。審査員の先生方、ありがとうございました。

⑦目に見える表現から生まれる理解と発表から受ける印象、どちらも重要であるということを改めて認識しました。

⑧審査員の方と話すことで、自分の提案の甘い部分が知れたり気づきを得ることができてよかったです。会場で実際に先生方と学生と話すことができる空間で、大変刺激を受けました。

⑨作品を通して様々な人と会話し、考え方に触れることのできる場です。

⑩設計に携わりたいです。人々が集い、つながりのきっかけとなる空間の創出に携わりたいです。

荻野寿也賞

「季の間の家」

大阪大学大学院 / 寺内 真由・鍵野 茜

○受賞者アンケート

①昨年、研究室の先輩が参加していて金賞をとっていたのでその背中を追いかけて挑戦しようと思いました。

②実体験としてなかなか終わらない夏や一瞬で過ぎる秋を毎年感じてきたこと、そして日本ならではの四季ということから、誰もが共感のしやすいしかし当たり前で気にはしないような素朴なものである季節感というものにたどりつきました。

③リノベーションということである程度大きさが決まっているなかでのプランニングとなり、必要な室がうまくおさまらなかったり、残しておいた方がいい部分と新しい住まい方を実現させるために変えるべき部分をどう折り合いをつけるかが難しかったです。

⑥午前中の巡回審査には参加できず、模型とシートだけをみてもらっただけだったので、選ばれることはないかなと心のどこかでは思っていましたが、審査員賞という本当にありがたい賞をいただけて、がんばってよかったと本当に思いました。ありがとうございました。

⑦巡回審査には参加できなかったので、懇親会で建築家の方々に意見をいただき、気づかなかった部分や気づいていたけれど設計を進めるために気づかないようにしていた部分のご指摘をいただき、次に生かしたいと思いました。

⑧初めてコンペに参加したのですが、たくさんの模型が並ぶ光景は圧巻でした。設計を通して自分の気持ちと向き合い仲間と協力できたいい経験になりました。

⑨たくさんの人の考えが知れたり、努力を感じれたり、さまざまな学びがある場です。

⑩将来は、どんな規模の建築であろうとも、使う人の気持ちをしっかりと考え寄り添えるような建築をつくっていきたいと思います。

お問合せ

協賛工務店