未来の建築家を発掘・一流建築家が審査員! 建築界注目の現役学生の木造住宅設計コンテスト

受賞作品

2021 課題テーマ

「コロナ時代に考える職住一体の住まい」

○受賞者アンケート

①グランプリに参加しようと思ったきっかけ、理由

②作品テーマ決定までの経緯(なぜそのテーマにしたのか)

③プランニングで苦労した点

④プランニングでうまくいった点

⑤プレゼンの感想

⑥受賞の感想

⑦大会で実際に審査を受けてためになった点

⑧オンラインでの開催にあたって、感じたこと、感想など

⑨グランプリ全体の感想(グランプリに参加してよかったことなど)

⑩あなたにとって設計グランプリとは?

⑪将来どんな道に進みたいと思っていますか?

優秀賞

「私と、あなたと、花と」

芝浦工業大学 塚越 果央

小久保 夢乃

嶋田 英恵

田中 みなみ

○受賞者アンケート

①楽しそうだから

②コロナ禍においてフラワーロスが問題となっていたから

③花屋を住宅にどう寄生させるか

④審査で指摘された通り、プランニングは上手くいきませんでした。

⑤爪が甘かったと思います

⑥まさか優秀賞を頂けるなんて思っていなかったので驚きました。ご指摘して頂いたことを活かして今後の設計に活かしていきたいです。

⑦木のことを考えるきっかけになりました。

⑧オンラインという中で丁寧に審査してくださってありがとうございました。

⑨研究室の同期と参加したことで仲が深まったこと

⑩アウトプットのよい機会

⑪まだ未定ですが、なんかしら建築に携わりたいと思っています。

優秀賞

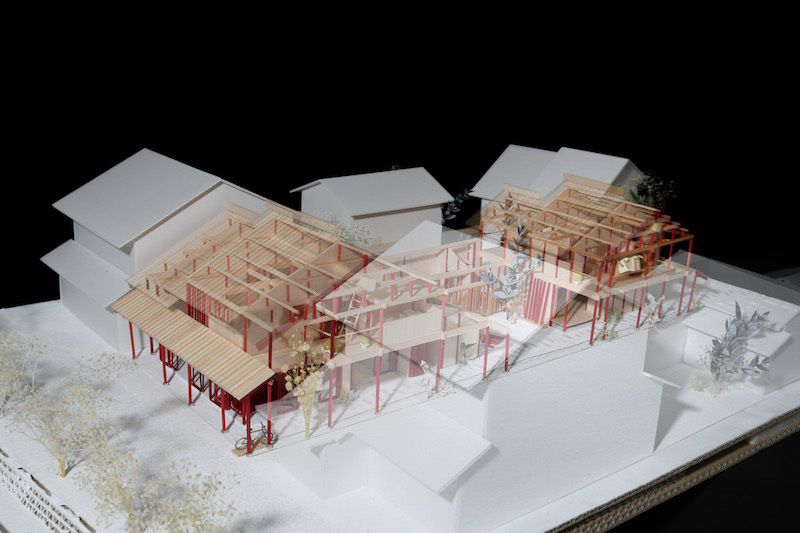

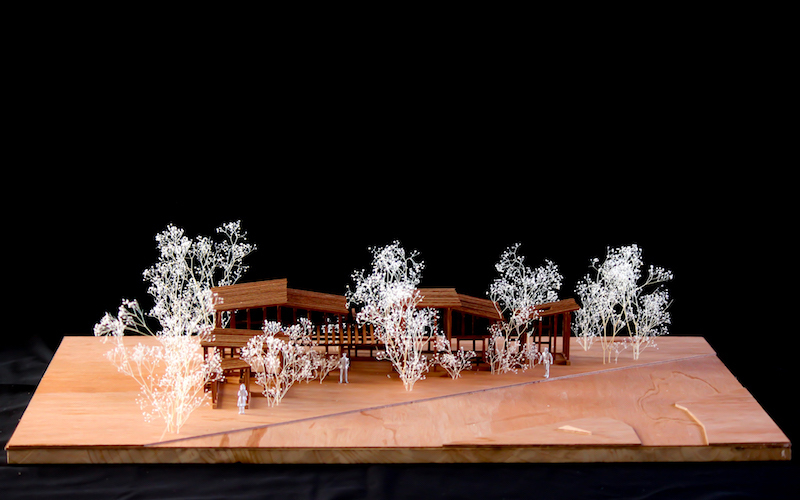

「まちになる庭 庭になる家」

九州工業大学大学院 玉木 幸希

○受賞者アンケート

①大学生の間に一度でもコンペで賞をとりたかったから。

②職住一体というこれからの街と家の関わりを考える中で、庭先の関係性に着目しました。庭から街を作ってみる。そんな家があると豊かで面白いかなと思いました。

③家の中と外をどのように繋ぐかで苦労しました。遊び回れる方が楽しいだろうと思いながらも、結果的にとてもシンプルなものに落ち着いてしまいました。

④さまざまなら方向からの視線が入り込む敷地に対して、それぞれがなんとなく視えたり視えなかったりする関係性は上手くいったと思っています。

⑤プレゼンが弱いとハッキリと言われてしまいましたが、他の方のプレゼンを聞いてつくづく実感しました。もっと面白さや楽しさが伝わるプレゼンを目指さなければならないと気付きました。

⑥とても嬉しいです。今後の励みと戒めになると思います。

⑦プレゼンの仕方や図面に何が必要だったかを明確にコメントをいただきました。他の方の内容とも比較して、次に必ず生かしたいと思います。

⑧程よい緊張感で臨めた気がします。

⑨学外で初めてのプレゼンに挑戦することができました。他の方とのクオリティの差に愕然としながらも、今後も食らいついていこうという気持ちになれました。

⑩人生ではじめて勝ち取った賞レースです。

⑪設計事務所で学んだスキルを活かして、独立して活動していきます。

優秀賞・竹原義二賞

「谷中のかぞぐるま

~家族を他人化するニワとロジ~」

芝浦工業大学 安原 樹

梶原 優希

○受賞者アンケート

①信頼している後輩と対等な関係で、時間をかけて設計に取り組んでみたいと思ったためです。

②コロナ禍での自分たちの生活の変化や些細な気づきを感じたエピソードを繰り返し擦り合わせて、これからの家族の在り方について話し合いました。その際、あくまで自分達の等身大の感覚を重視して、リアルな感性を失わないように気を付けました。

③家族の枠組みを柔らかくする提案だったため、家族同士や近隣の町との距離感を定めるのに苦労しました。

④かざぐるま型の平面構成によって、個性を持った複数の庭と路地を作り出した点です。庭と路地という屋外空間の構成要素を用いて屋内も設計したことが、内部空間に都市性を持ち込むことにつながりユニークな設計になったのではないかと考えます。

⑤テレワークそのものの行いやすさに目を向けることが足りていなかったことに気づかされ、悔しかったです。

⑥真剣に考えた設計を優秀賞という形で認めていただけたことは、大変ありがたいことだと考えています。特に、審査員長である竹原先生は自分達が丁寧に設計した部分を全て読み取って評価してくださり、とても光栄に思います。そんな竹原先生から特別賞を頂けたことは大きな自信につながりました。決しておごらず、これからの糧にしたいと思います。

⑦意識して設計した内容の内、評価していただけた部分とそうでない部分がはっきりとわかり、具体的に今後に活かせるアドバイスを頂けた点がためになりました。

⑧動画での提出など初めての形式が多く、とてもいい経験になったと思います。一方で、模型を実際に見ていただいた上で、審査員の先生方や他の受賞者の方ともっと深く議論したいと感じました。

⑨夏休みを使って取り組んだこともあり、長い時間をかけてじっくり住宅設計と向き合う機会を得られたのはとても勉強になりました。 他の受賞者の方の作品からも刺激を受けることが多く、時代の節目でもある今、これからの住宅の在り方を多様な視点から考えることが出来ました。

⑩住宅設計を目指す上で、避けては通れない道だと考えます。今回の経験を今後に活かそうと思います。

⑪住宅設計の道に進みたいと考えています。 審査員の先生方の様に、良い住宅とは何かという問いと向き合い続けたいと思います。

優秀賞・堀部安嗣賞

「ハイブリッド・ハウス」

東京工業大学 毛利 栄士

○受賞者アンケート

①住宅の設計をしたかったから。

②要項を読み込んだうえで、パンデミック後における郊外での新しいライフスタイルの可能性を提案したいと考えました。

③接道面と非接道面の性質の違いをうまく建築空間に取り入れるのに苦労した。 また、2階のコア空間の意味付けや車庫の位置も難しく、これらは最終講評で批判された。

④1階と2階の空間のメリハリは良くできたと思う。 また、提案したいライフスタイルを建築形態や動線で表現するのは割とうまくいったかと思う。

⑤質問にハッキリと答えられなかった。これはプレゼンの問題というか設計の問題である。

⑥とてもありがたい賞をいただいて光栄です。

⑦プランニングの甘い点は必ず指摘される。 突き抜けたコンセプトがなくても評価されるのはこのコンペの良い点だと思う。

⑧気軽に参加できて楽だが、審査員の方や受賞者と直接交流が持てたらもっと良かったと思う。

⑨⑩住宅の設計と向き合う良い機会となったと思う。

⑪建築設計

優秀賞・横内敏人賞

「キトケイハウス

~木が時間を教えてくれる住宅~」

大阪市立大学 渡部 泰宗

北山 貴也

○受賞者アンケート

①昨年の木の家設計グランプリをLiveで観て、学生と建築家が作品を通して対話しているのがとても刺激を受け、今年は自分も必ず出したいと思ったのがきっかけでした。

②コロナ禍の中ふさわしい職住一体住宅は何なのかを考えた時に、単に住宅をつくることは間違っていると思っていました。これまでの箱型住宅を作ってしまっても今までのままで、これからの時代の住宅にならないと思い、今回のテーマがその批判的な思いから、思いついたアイデアです。 散歩や街を歩いていると一本の木が自然環境やこれまで人間が忘れかけていた感性を取り戻す可能性があるのではないかと思い、木を中心とした住宅を考えました。

③今回初めてペアで作品を作ったのですが、それぞれ価値観や考え方も全く違っていたため、作品を一つにまとめあげることが難しかったです。 外構計画などの駐輪場や植栽といったプランニングはもう少し時間をかけて考えるべきでした。

④テーマを中心に一貫したプランを立てていったところが最終的にいい作品ができたと思っています。

⑤正直準備も何も出来ずにすぐに発表の本番だったため、質疑応答のとき緊張してしまって自分が本当に伝えたかった内容がしっかり答えて伝えることができなかったのが心残りでした。 でもなかなかない機会なので本当に勉強になりました。

⑥今回貴重な賞をいただき本当に嬉しく思います。考えてきたアイデアや作品をこうした形で評価してくださりこれからの自信にも繋がったので、これからももっといい作品が作れるように努力し続けていきます。ありがとうございました。

⑦作品を出す前はしっかり完成度を上げてできたのですが、講評を受け、自分の気づかなかったところや改善点などたくさん見えて、学びが多くありました。特に、建築を立ててから100年後、この建築はどう変化するのか、使われ方もどうなっていくのかを考える必要があったので、今回学んだ内容をより深く研究して次に繋げていきます。

⑧やはりリアルとは違い、オンラインなので質疑応答のやりにくさなどはありましたが、今年も開催できたことがなによりも感謝でした。

⑨他の受賞者の作品などを見ていても、力作だらけで、刺激を多く受け為になる場でした。

⑩これからの住宅や建築を考えていくうえで、貴重な場であり、学びの多い機会の場。

⑪将来は建築家として、自分の住む街や、都市レベルまでも設計していきたいと考えています。 現在リノベーションの研究をしているのですが、これからの建築や都市のあり方を考え、より多くの人が感動する建築を作っていきたいとお考えています。

優秀賞・荻野寿也賞

「ウチとヨソ

-他人を受け入れる住宅の提案-」

芝浦工業大学大学院 小竹 隼人

橋本 唯

○受賞者アンケート

①設計の力試しをしたかったから

②二人で意見をすり合わせていく中でリモート会議が客間の存在と似ていることに気が付き、他人の存在を考慮した住宅の設計となった。

③見せたい風景と内部空間を対応させるプランニングに苦労した。

④空間の高低差による視線の変化とふるまいが密接に関係するプランニング。

⑤ダイアグラムを用いた設計を動画に落とし込むことで設計のプロセスの流れを見せながらプレゼンできた。

⑥こだわって設計した風景の見せ方やプランニングが評価されて嬉しかった。

⑦リアルを求めて作ったプランニングだけでは足りないということが分かった。

⑧動画を用いることで理想のプレゼンテーションで行える点はとてもよかった。ただ、審査後の交流がないのが残念だった。

⑨様々な学生の作品が見れて、審査員の評価を聞けたことがとても有意義だった。

⑩住宅の設計を著名な先生方に評価していただける貴重な機会。

⑪具体的な進路は決まっていないが、デティールにこだわる設計は続けていきたい。

優秀賞・堀啓二賞

「暖団の家」

九州大学大学院 伊賀屋幹太

濱﨑 拳介

山岸将大

○受賞者アンケート

①本作品は修士のスタジオにて設計した作品をブラッシュアップしたものです。 大きなコンセプトである段の空間の解き方に苦労した難産な作品だったので、ぜひ学外の先生方の講評もいただきたいと思い、応募いたしました。

②スタジオのテーマが外部環境に立脚した住宅の設計だったので、敷地南面からの太陽光と北面からの眺望を両立できる段状の空間を設定しました。応募に当たり、現代のnLDK型住戸が抱える課題に一つの回答を示す案でもあると考え、設計を見直しました。

③階段状の空間を設計する際に付きまとう、段下のデッドスペースをどう有効活用するか、という問題の解決に最も苦労しました。

④上記の問題に対して、基礎立ち上がりを活かした細やかな断面設計を行い、セカンドリビングの階下に子ども部屋を配置した点です。着替え・就寝のみの漂白された部屋ではありますが、個人の空間を設けつつ家族の生活の大部分が段上で繰り広げられるように促す仕掛けにもなったと考えています。

⑤動画作成に慣れておらず、あまり時間をかけられなかった点を反省しています。 他の受賞者のみなさんは動画まで丁寧に作成されており、刺激を受けました。

⑥目標としていたシンプルでおおらかな設計を評価していただき、大変うれしいです。ベスト5まで残っていたので、トップ3選に選ばれなかった悔しさはひとしおでした。

⑧直前まで審査結果が公表されず、審査前のドキドキ感が当日まで続くのは新鮮で面白かったです。

⑨審査員賞をいただいた堀先生をはじめ、たくさんの先生より好意的な意見をいただき、自分たちの設計に対して大きな自信がつきました。

⑩自らの実力を試す場

⑪志望業界は少しずつ異なりますが、三名とも建物や空間づくりに携われる職に就きたいと考えています。

伊礼智賞/20選

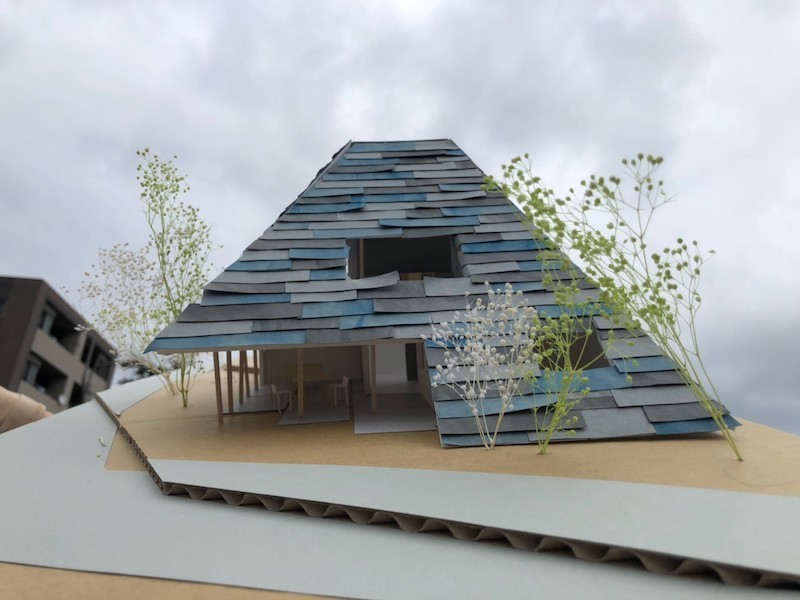

「「やちむんの家」~中庭がつなぐ職と住~」

琉球大学 我如古和樹

○受賞者アンケート

①通っている大学が夏季休業に入り、なにか一つでも建築のコンペに挑戦したいと考え、木の家設計グランプリに参加しました。またホームページを拝見すると、憧れの建築家の方々が審査員をされていることや、過去のグランプリの応募作品がアーカイブとして観覧できるようになっており、全国の建築学生の熱量に圧倒されました。今ある自分の実力を全国の建築学生に試すチャンスだと思いました。

②職住一体の住宅のあり方は、都市が急速に発展する近代以前はありふれた風景の一部として地域に佇んでいたと思います。しかし、建築用途の分化とともに徐々に専用住宅が主流になった現代の都市において、今回設計した住宅は昔からそこにあるような、それでいて現代的な建築の形態としての職住一体の住まいを考えました。

③選定した計画敷地が三角形に近い形ということもあり、プラン上どうしても横長になる部分と奥まった部分が出てきました。それをどのように克服して職と住を一体にするか、なんどもスケッチを描いたりやボリューム模型つくって、近隣住宅や前面道路との距離や配置決めの検討を重ねました。

④屋根勾配を試行錯誤することで、隣り合う屋根との重なりあう部分が無理なく設計できたと思いました。

⑥今回、プレゼン動画の提出ができていなく、ほぼ受賞をあきらめていたときに名前を呼ばれてとても驚きました。とても光栄な賞なので率直に嬉しいかったですが、きちんと提出できなかった事への悔しさやもどかしさもありました。来年も挑戦したいと思います。

⑦他の方が設計された作品を見て、表現方法や言葉の選び方、伝え方などとても勉強になりましたし、沢山刺激を受けました。また、最重プレゼン者と審査員の先生方の質疑応答は、自分の設計した案と重ね合わせて聞くことで勉強になることばかりでした。とても有意義な時間でした。

⑧全国の学生が提出された作品をオンライン上のアーカイブで見れることでとても刺激を受けました。また、沖縄からの参加だったので距離に関係なく気軽に参加できたように思います。一方で、全国の学生や審査員の先生方と実際に会って話してみたいと思いました。

⑨コロナ過において、オンライン開催へと柔軟に対応・運営されたことに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。また、審査員の方々の講評を聴いてとても勉強になりました。提出した案の良かった点を審査員の方に教えてもらったり、課題を発見することができ、グランプリに参加して良かったと思いました。

⑩建築とはなんなのか、住宅とはなんなのかを考えるきっかけになる場所です。また、審査員の方々の講評会でのコメントや、ほかの学生が設計された作品への想いや熱量を知るなど、様々な価値観に触れることの出来る場所だと思います。

⑪将来は自分の建築設計事務所を構えて、住宅を中心に世界で活躍することのできる建築家になりたいです。また、自分が設計した建物がそこに住む人の、または道行く誰かの幸せにつながるような建築を設計できるようになりたいです。

松岡拓公雄賞

「「赤」が繋ぐわたしとまち」

法政大学大学院 安達 慶祐

東京大学大学院 瀬谷 祐人

○受賞者アンケート

①大学院の前期設計スタジオも終了し、夏休みに入ったところで何か小規模で具体的な設計をしたいと考えていました。また、今年のテーマである職住一体の暮らしに前々から興味をもっていたこともあり参加しようと思いました。

②昔からある職住一体の生活から現代の働き方を考える中で、「町屋」という建築形態が挙がりました。そして、その歴史的な町屋の背景から、ベンガラを塗るという昔からの風習になっている生業的な文化に着目しテーマを決定しました。

③毎年新築の提案が多く見受けられる中、私たちは新築ではなくリノベーションで設計を進めました。その時、既存躯体の構造を資料から読み取りながら、制限が多い中で新築に負けない空間を実現するにはどうすればいいかと検討することに最も苦戦したと思います。

④既存町屋の減築や増築という操作によってベンガラを塗るという工程が建築として明確に表現できた所だと思います。また、これからの都市的な働き方と文化的な生業が住宅の中で共存していける関係性を提案できたのもうまくいった点だと思います。

⑥私たちが設計した住宅はリノベーションということもあり一見普通の町屋に見えてしまうので、多くの作品がある中でインパクトに欠けるのではないかと不安でした。しかし、しっかりとこの住宅の良さを読み取って頂き、嬉しく思います。

⑦同じテーマを与えられているにもかかわらず、着眼点とそれに対する手法が多様で驚きました。たくさんの案を見て、多様な面からアイデアを出せる力が自分には不足していると思ったので、興味分野だけでなく幅広くもっとインプットしたいと思いました。設計に関係のない事などないので、そのことが自分のやりたい事を伸ばすヒントにもなり得ると思います。

⑧自分たちの細かな設計を何としてでも伝えたかったので模型を作り、そのまま見てもらえたらベストではありましたが、1番見せたい部分を動画でプレゼンできたので良かったです。また、模型の中にカメラを入れるのは困難な為、側面からわかりやすいように作りました。

⑨小規模とはいえ、社会に必要な新しいアイデアを出すことかつどれだけ現実的な面を詰められるかにこだわったので、思っていたよりとても時間がかかりました。自分の将来やりたい事を見つめ直し、より現実的にするための良いステップになったと思います。

⑩勝つためのものというより、将来、自分のやりたい事を実現するために現段階でどのぐらい評価されるのかを確かめる場にしたかったです。万人に受ける案ではなくても、難しい案を理解して頂き評価を得れた事はとても自信になったし、一方で大人数には評価を得れないという事で甘い点をもっと見直したいし詰めていきたいと感じました。

⑪安達:実務経験を積み、建築について具体的にもっと考えていきたいです。今回の住宅のように人々の暮らし方が、良い方向に転換できるきっかけとなる建築を模索していきたいと考えています。 瀬谷:設計の実務を覚え、ゆくゆくは地方で住宅を設計し、次なる民家となるように地域に広め、乱れゆく風景に歯止めをかけるきっかけをつくりたいと思います。地域のローカルアーキテクトとなり職人と近い位置で仕事をしたいです。

お問合せ

協賛工務店