未来の建築家を発掘・一流建築家が審査員! 建築界注目の現役学生の木造住宅設計コンテスト

受賞作品

2019 課題テーマ

「小さな家。少ない家。」

○受賞者アンケート

①大会に応募したきっかけ、動機

②プランニングで一番苦労した点

③プランニングでうまくいった点

④大会で実際に審査を受けて、ためになった点

⑤あなたにとって設計グランプリは?

⑥その他感想等(一部抜粋)

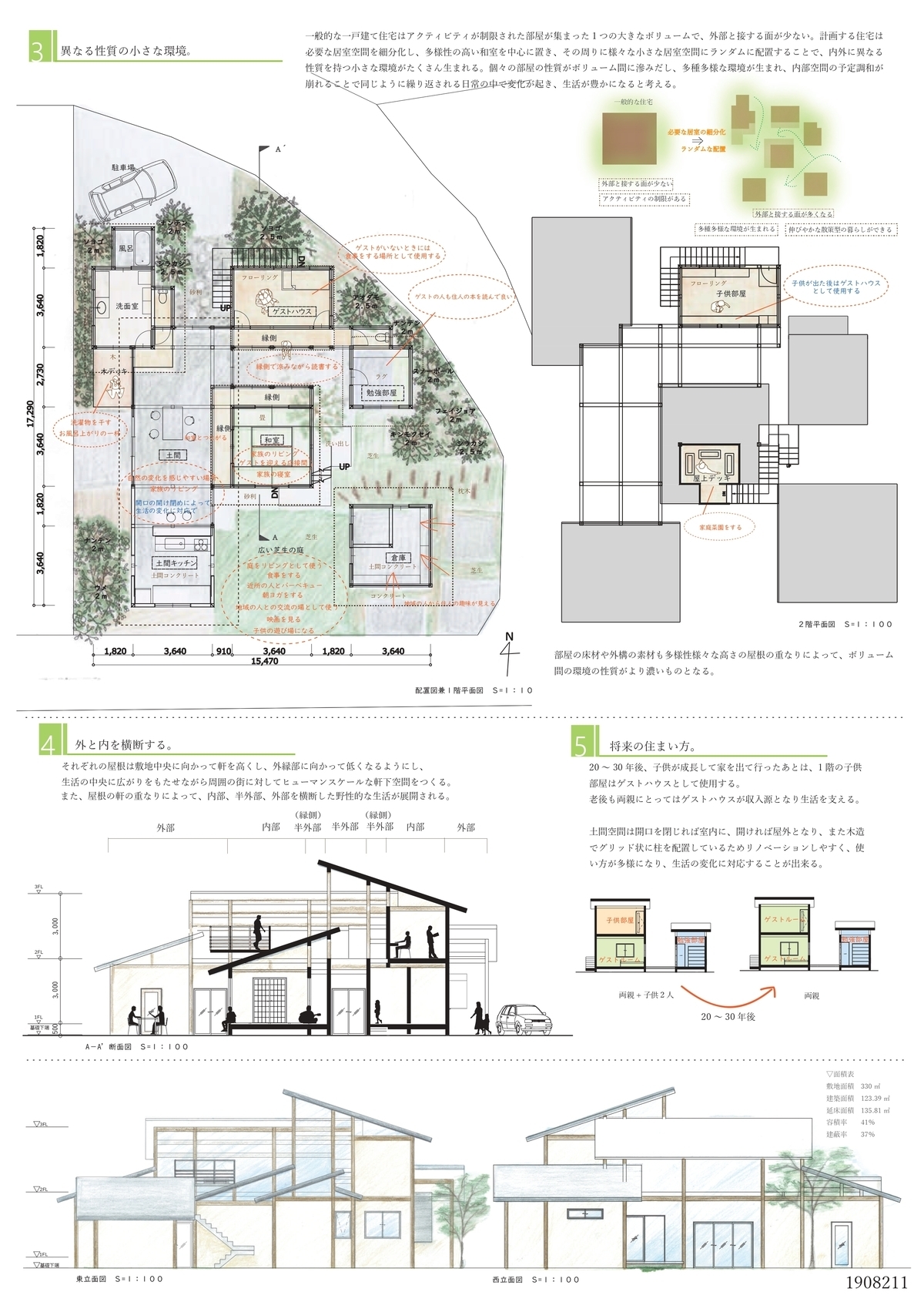

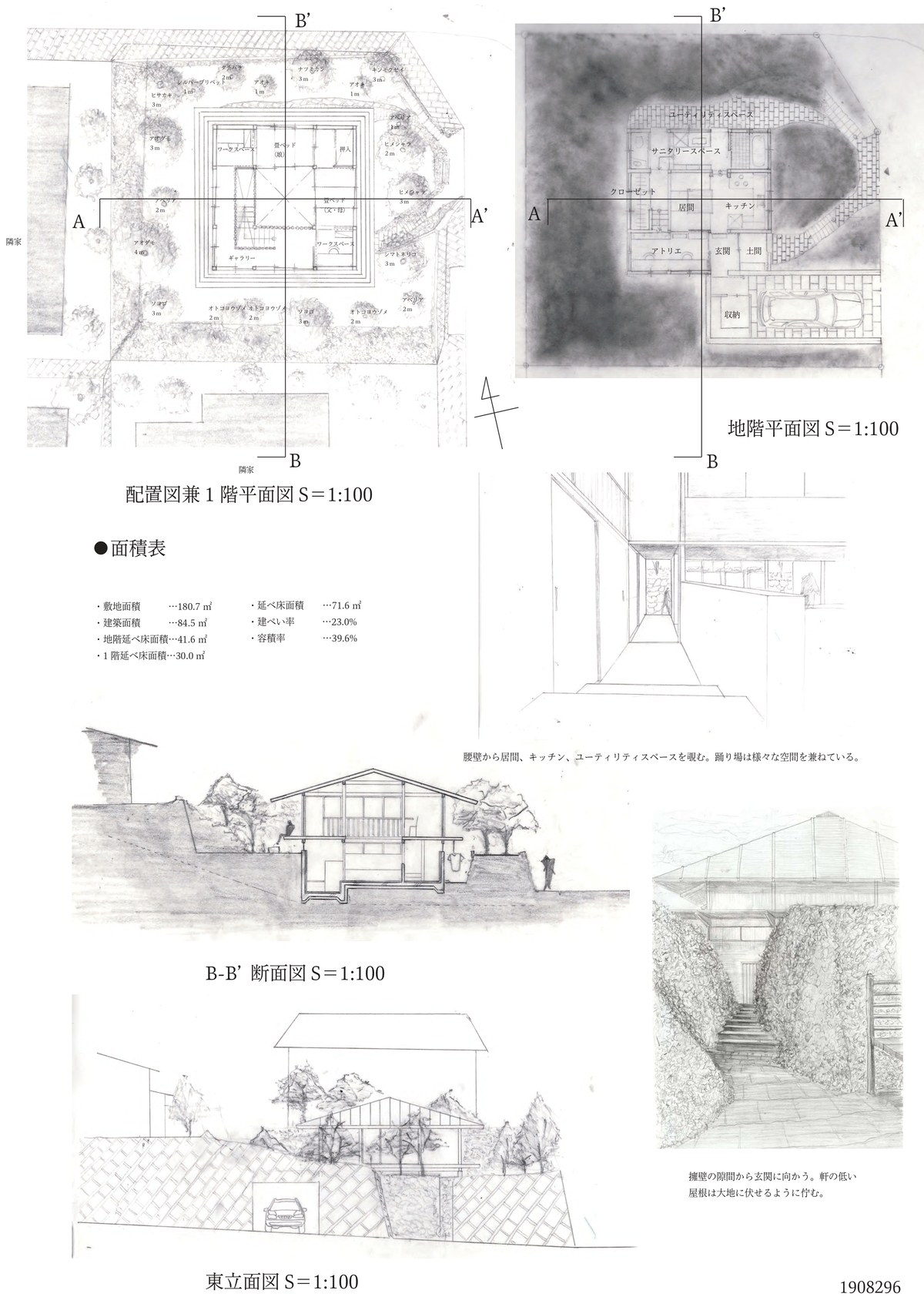

相羽建設株式会社賞

「異なる小さな環境群」

明治大学 吉田 大我

渡邉 麻里

内田 樹

○受賞者アンケート

①去年もこのコンペにサークルで参加しており、良い経験を得られた為です。

②今回の課題である「小さい」「少ない」という要素をどこに入れ込むかが一番苦労しました。目に見える物理的な小ささ、少なさをそのままコンセプトにしたくなかったので、概念的な小ささをコンセプトに落とし込むにはどうすればいいのか何度も何度も話し合いました。

③設計する際、今回の案の根幹となるコンセプトや配置などのスタディがよくできたと思います。内の配置の仕方、外の取り込み方を話し合いを重ねるたびにより深みを帯びていくようで楽しかったです。

④自分を成長させることができる場です。このコンペはサークルの一年生から三年生が一緒に設計をする最初で最後の場でした。集団をまとめる難しさ、集団で設計する難しさを身をもって実感できました。

⑤審査員の方々が感じることを率直に意見を言っていただける機会を得られたことです。特にビルダー賞を頂いた相羽建設の中村さんに全体パースや平面図から楽しい風景が見えてくると評価頂きました。ボードを制作する上で特にがんばった点なのでそこが評価され、引き続きがんばろうと思いました。

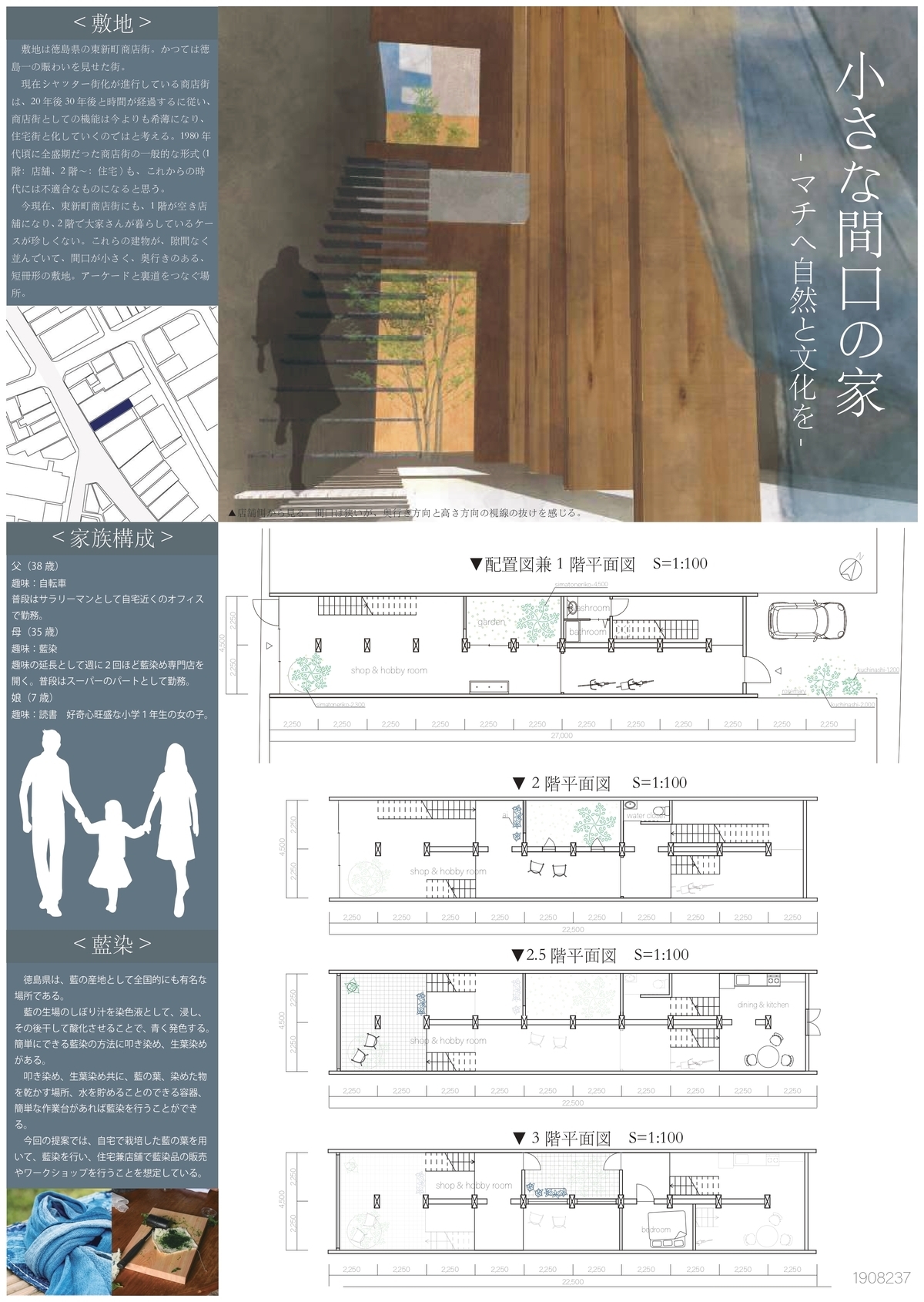

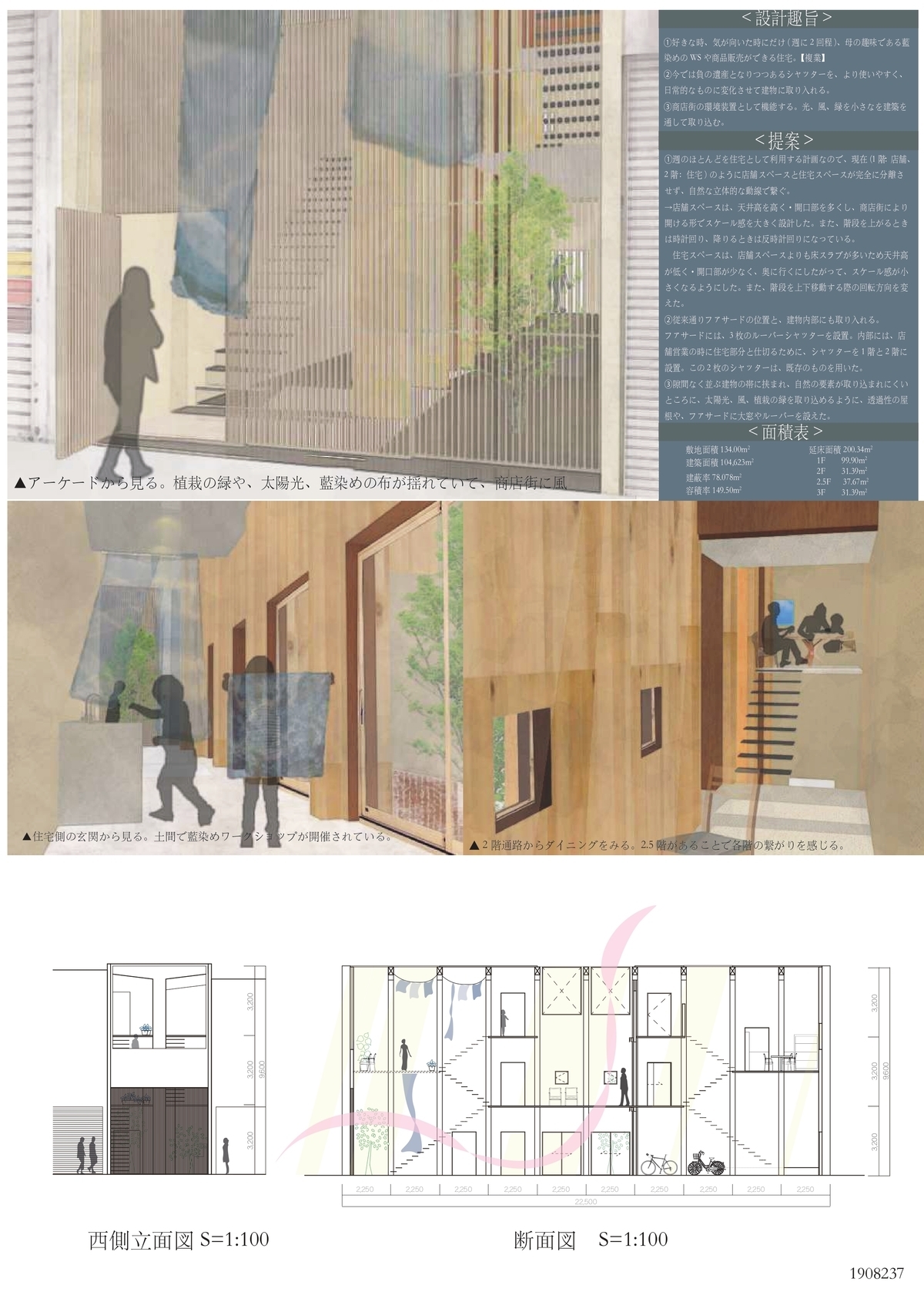

株式会社青木建設賞

「小さな間口の家 -マチへ自然と文化を-」

徳島大学 上島 惇之介

高須 拓

○受賞者アンケート

①他校の学生の作品を実際に見て、肌で感じることができるため。審査員の方々に直接プレゼンできることが魅力的だと思ったため。

②住居部分と店舗部分を緩やかに隔てた点。住居部分と店舗部分が混じり合うような動線、それを達成するために階段やスラブの位置を適切に配置することに苦労しました。

③住居部分、店舗部分で線対称なプランニングとしながらも、階段の回り方を反転させたり、住居部分の動線が長くなりすぎないように階段の位置を調整するなどの配慮ができた点。

④自分たちに今後の課題を与えてくれる場。

⑤一流の住宅作家の方と直接会話ができた点や、工務店の方々ならではの耐震や構造などの現実的なアドバイスをいただけた点。自分たちと異なった視点からのアドバイスは、新しいアイデアを考える上でのヒントとなりました。今後の作品制作に活かそうと思います。また、自分たちの提案を他人に分かりやすくプレゼンをするいい機会になりました。

⑥住宅について考えるいい機会になりました!

大野建設株式会社賞

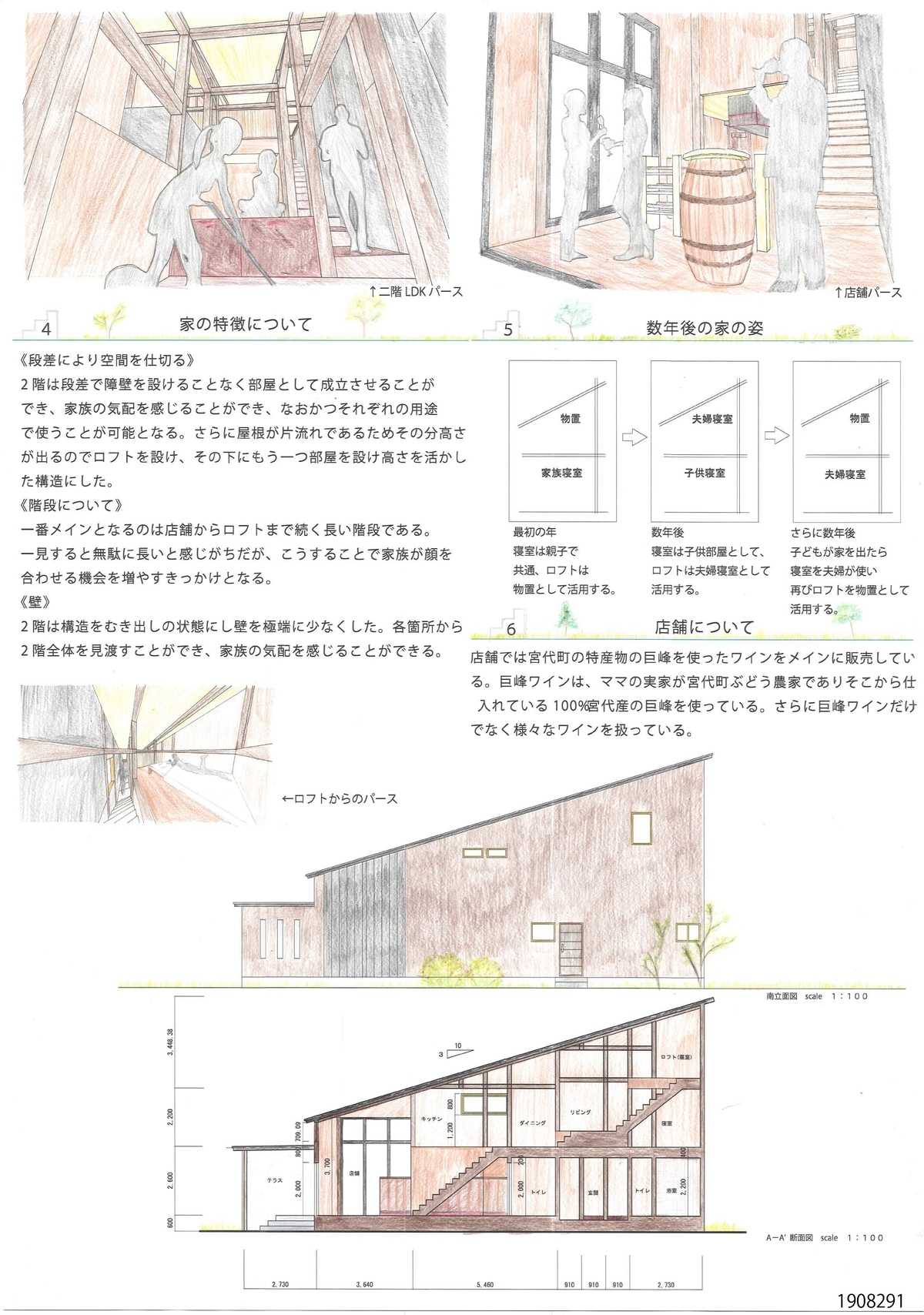

「カイダンノイエ」

日本工業大学 大石 健斗

入江 海斗

加藤 智也

塚本 歩良

○受賞者アンケート

①友達に誘われて

②1番苦労したところは、自分たちの設計を進めていくと、コンセプトからはずれることがたまにあり、それを修正することがとても大変でした。

③うまくいったことは設計の修正をたびたびしていたのにも関わらず、最終的に自分たちの求めていた設計にうまく落とし込めた所です!

④ 「自分の実力を試す場」

⑤ 設計競技に初めて参加しビルダー賞を頂くことができ、設計に自信が持てました。また、自分達の設計を客観的に見ていただき、足りないところや強みになる部分が明確になったので、これからの設計に生かしたいです。建築家の方々や工務店の方と話すことができ、非常にいい経験になりました。他大学の方とのつながりも生まれたので、心から参加してよかったと感じました。

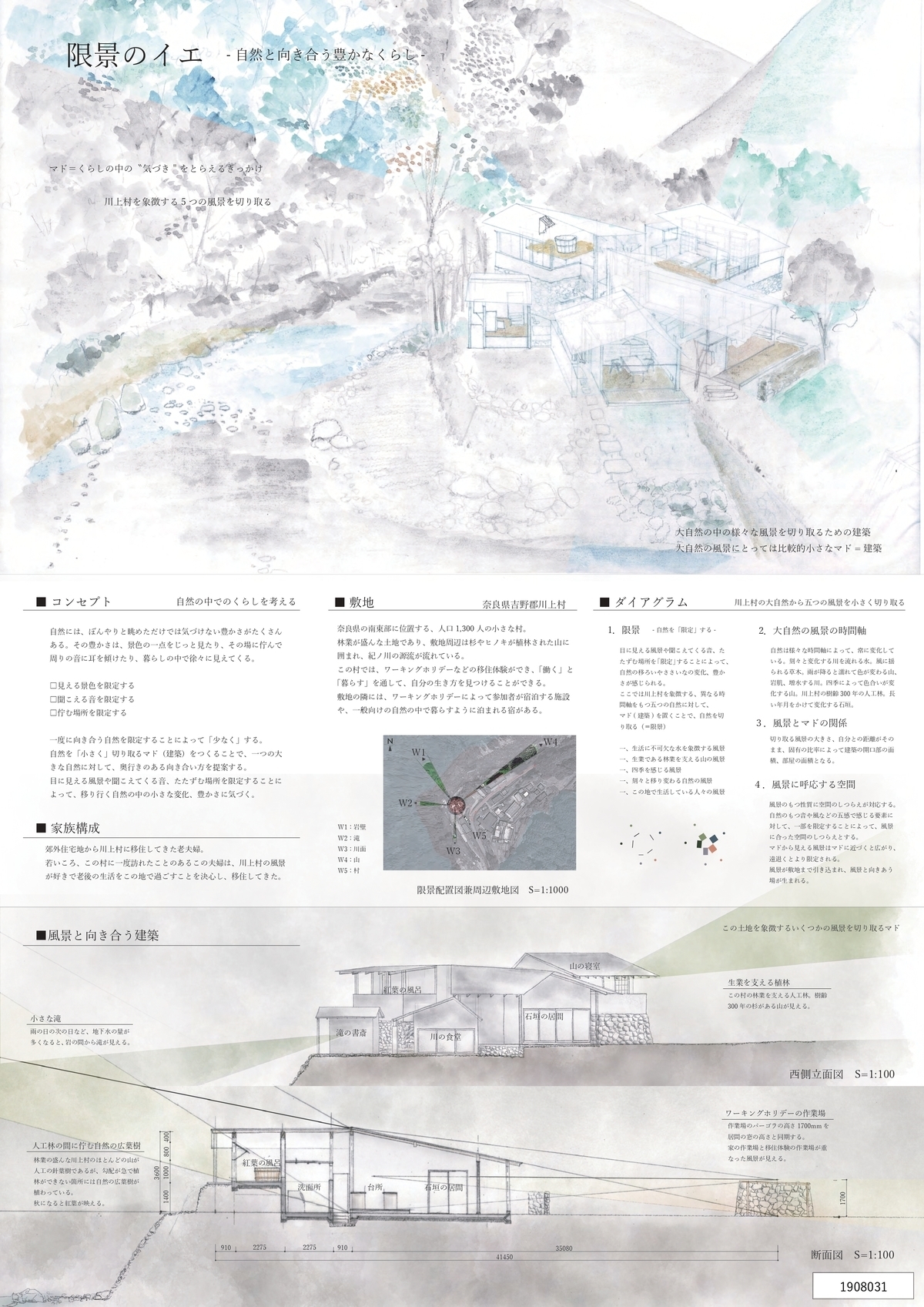

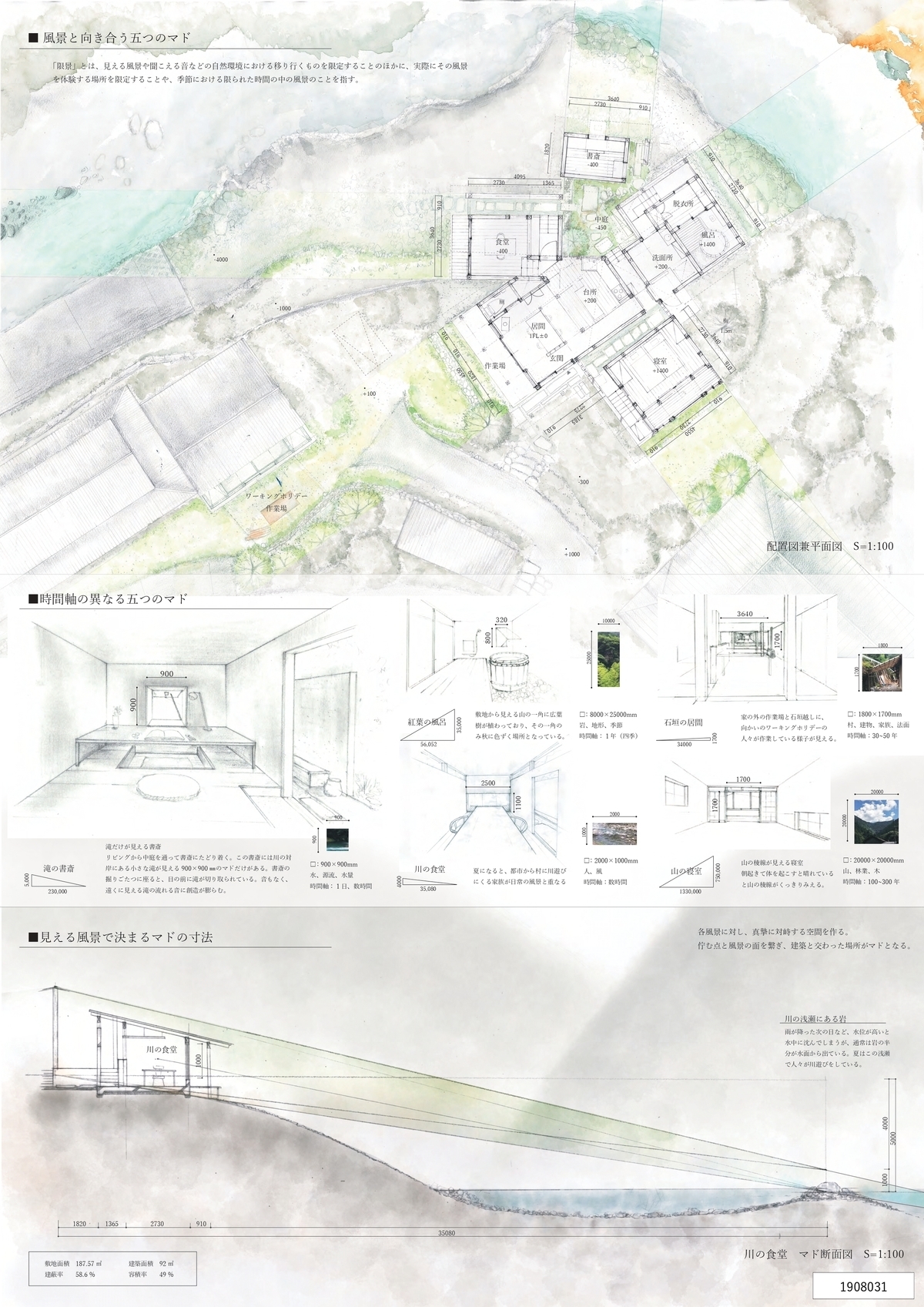

株式会社クレア モリノイエ軽井沢賞

「限景のイエ」

大阪大学大学院 円田 翔太

江端 木環

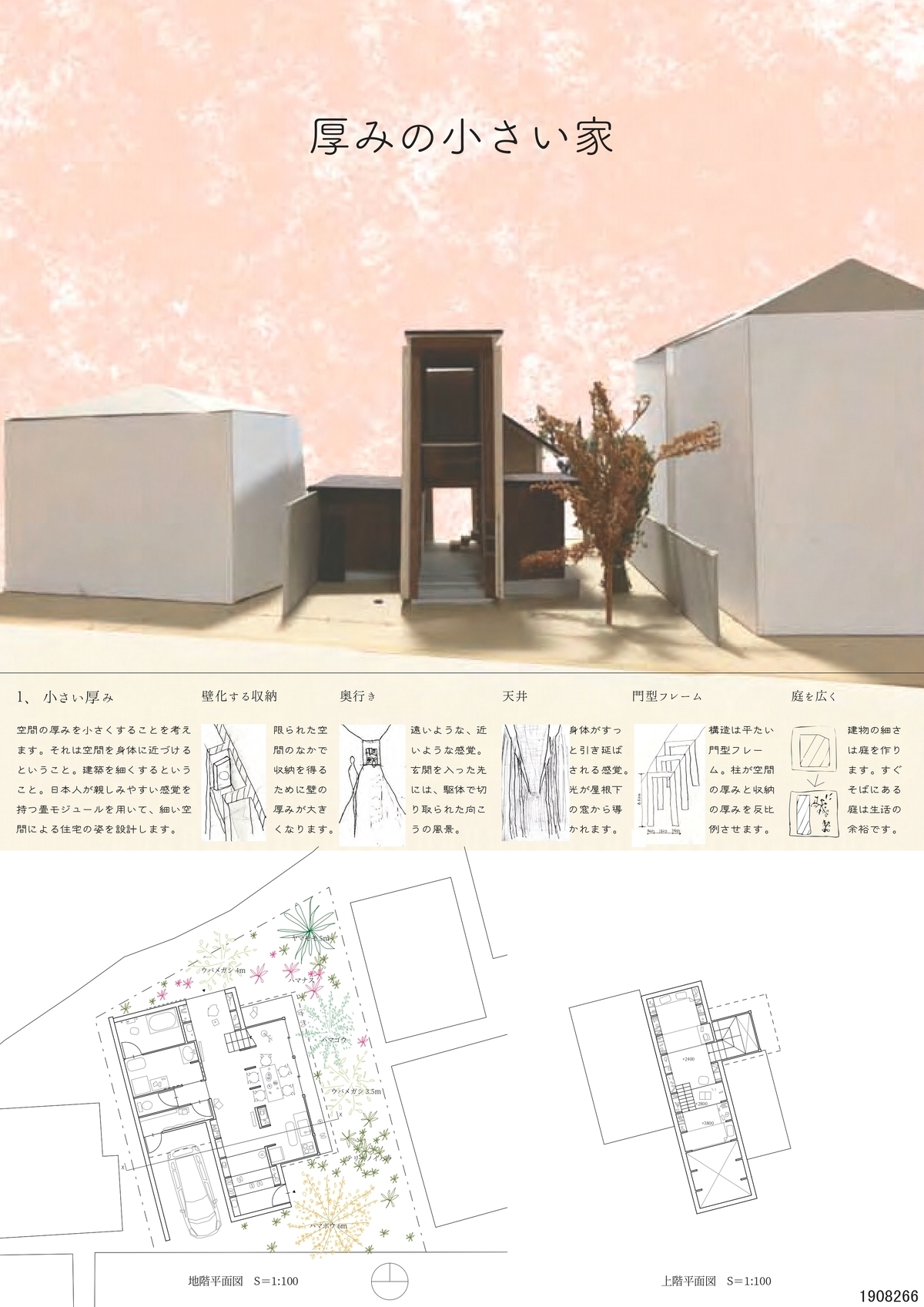

株式会社クレイル賞

「厚みの小さい家」

明治大学 塚本 貴文

○受賞者アンケート

①竹原義二さんが好きだからです。

②空間の細さと居住性の妥協点をどこにするかという点です。

③ある薄暗さの設計を一つ、形にできた点です。

④自分の考えを見直す地点だと思いました。

⑤自分の考えを相手に伝えることの重要さを痛感しました。その建築を伝えることに対しても勉強します。

⑥住宅は最も親しみやすいスケールの建築です。自分が学んできたことの一つのカタチとして来年も先生方に見ていただきたいと思いました。

株式会社コアー建築工房賞

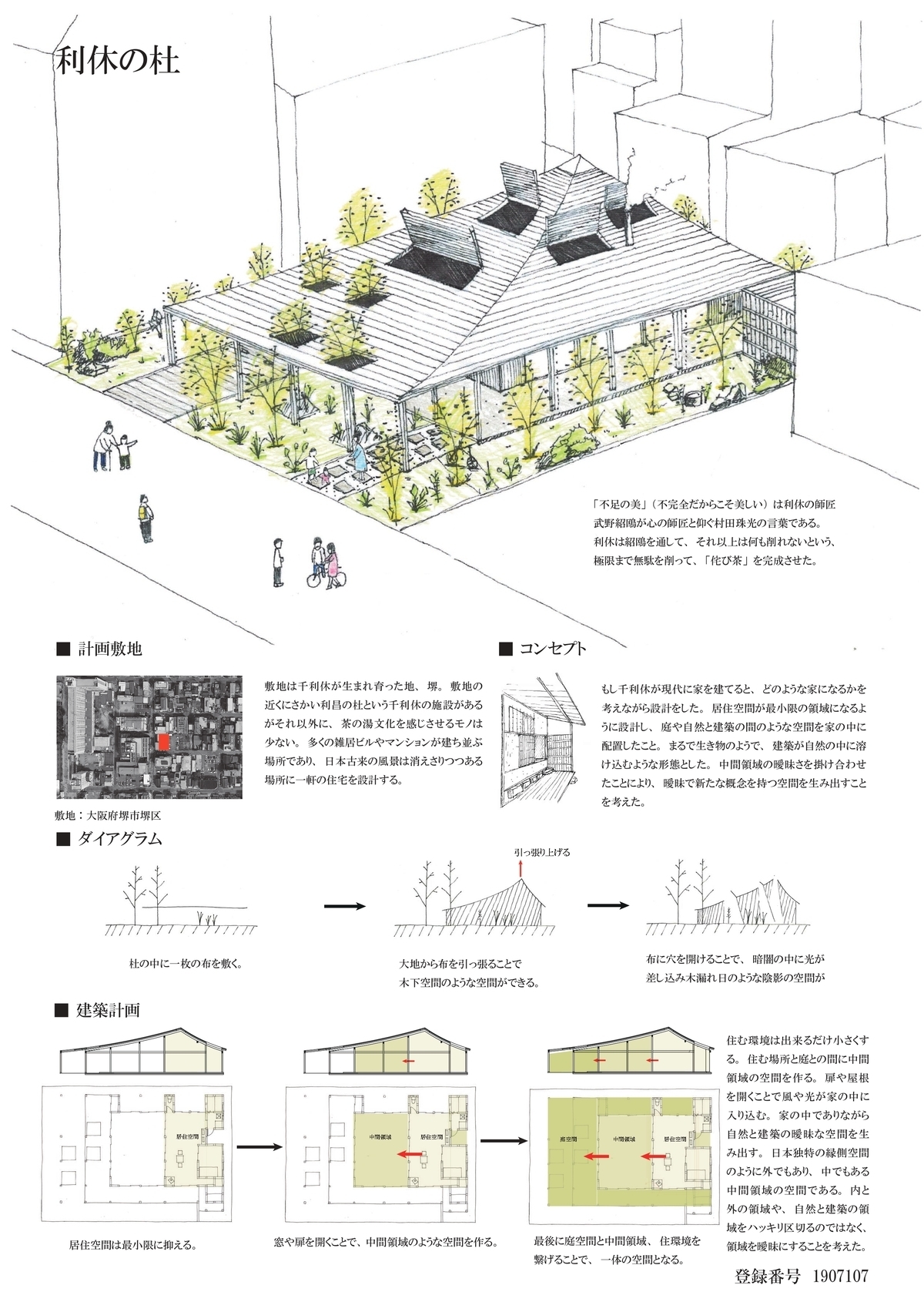

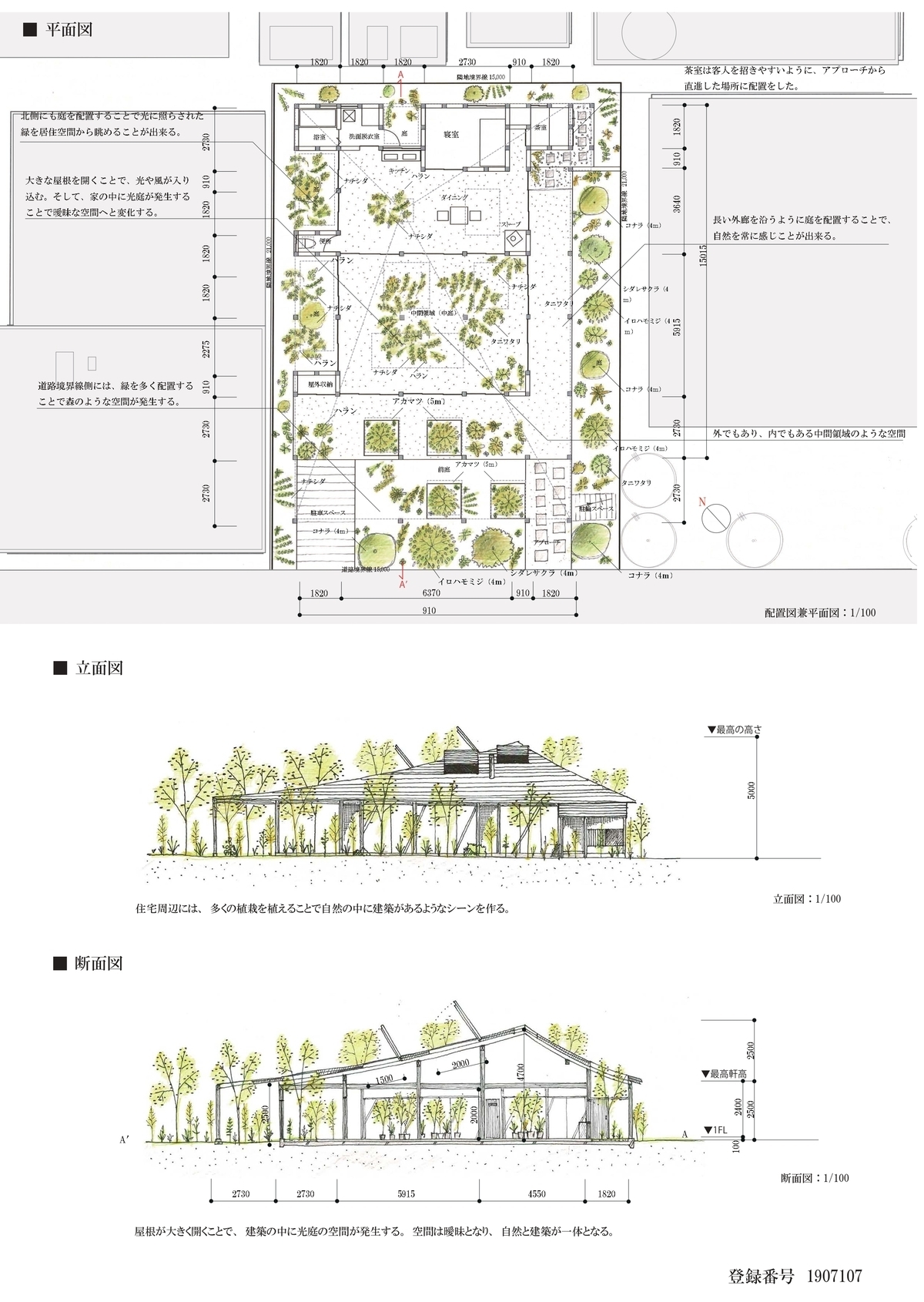

「利休の社」

京都建築大学校 森 遼太

○受賞者アンケート

①卒業設計のアウトプットのため

②コンセプトの不足の美(不完全さ)を生み出すために、従来の建築からどんな要素を抜き取ったら不完全でも美しい建築を創ることが出来るかを何度も考えました。結果的に屋根に大きく穴を開けたり、壁を少なくすることで不完全さを生み出すことを考えましたが、もっと大胆に設計すればよかったと感じております。

③日本人独自の美意とは、どのようなモノなのかを探求し続けた結果、茶道の不足の美にたどり着くことが出来たこと。完璧に不足の美を表現し切れなかったが、考えていたことを少しでもアウトプット出来たことがよかったと感じております。

④自分の立ち位置を知る良い機会

⑤審査員の先生方々が、「コンセプトが良くても、いい建築とは限らない。」とおっしゃられていて、平面図の重要度やディティールまでしっかり設計しないといい建築は生み出すことが出来ないと痛感いたしました。また、「いい建築を生み出すには、まずよく建築を見に行かなければならない。」と何度も話されていて、改めて建築を体感することの大切さを学ぶことが出来ました。自分自身はよく建築を体感する旅に行きますが、体感するだけでなく、なぜいい空間が生み出されるのかを思考しながら、これからも旅をしたいと感じました。

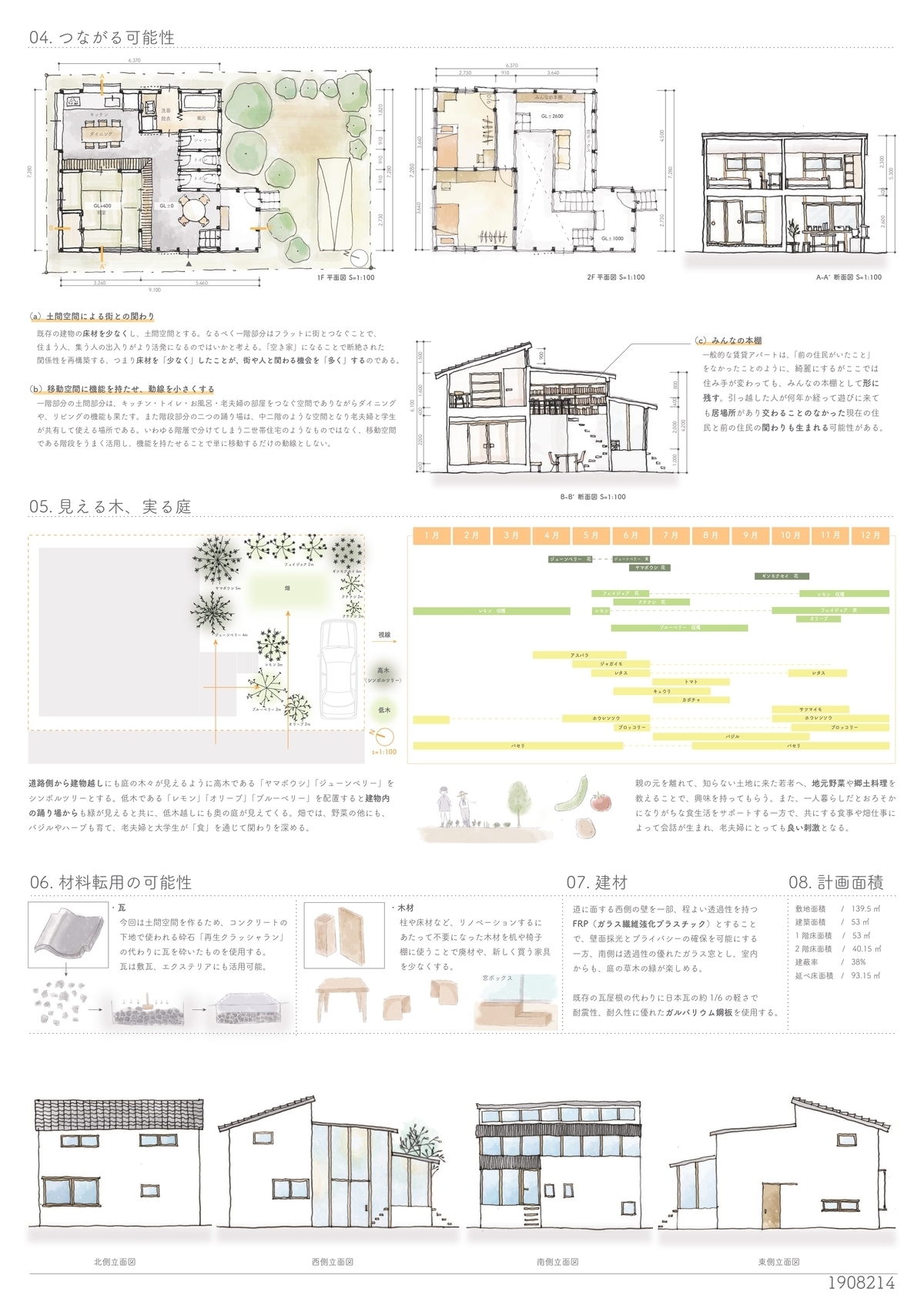

株式会社サン工房賞

「大きさを生む、小さな穴」

静岡文化芸術大学 加古 梨紗

岡田 美憂

○受賞者アンケート

①大学1年の課題以来、住宅の設計をしておらず、これからの住まい方や、住環境を取り巻く現代社会の問題、時代の流れを見つめ直す良い機会であるとともに、審査員方との距離が近く、自分たちの作品に対して直接意見を頂けることに魅力を感じたからです。

②時代や地域の関係性から取り残された「小さい穴」、空き家。その問題を解決するべく、「新しく持ち込む部材を少なく」する中で、どのように現代のライフスタイルと合わせ、新たなきっかけを生む場として再生できるかという点に苦労しました。

③古民家のように価値をうむことができず価値が下がり続けている空き家は浜松に限らず日本中で増加しています。その活用法として二階の床を半分取り、異なる年齢層の住む一階と二階の関係性を再構築できた点が良かったと思います。

④賞ももちろん大切ですが、テーマについて問いを立てどう向き合うかといった設計する過程や、他学生の作品を見て刺激をもらうこと、審査員の方々の言葉から何か一つでも得るということが重要であり、設計グランプリは「気づく場」だと考えます。

⑤私たちの通っている大学では、提出した全員の作品が先生方によって平等に講評されます。そのためこの環境に甘えていて良いのか、自分たちは大学を出た際どう評価されるのか、という部分を不安に思っていました。今回の審査は先生方の目に留まれなければ話を聞いて頂けないという私たちにとってはシビアな環境でした。普段感じることのない緊張感の中、先生方が通り過ぎていく悔しさと立ち止まって話を聞いて下さる喜びの両方を体験でき、ためになりました。

株式会社菅組賞

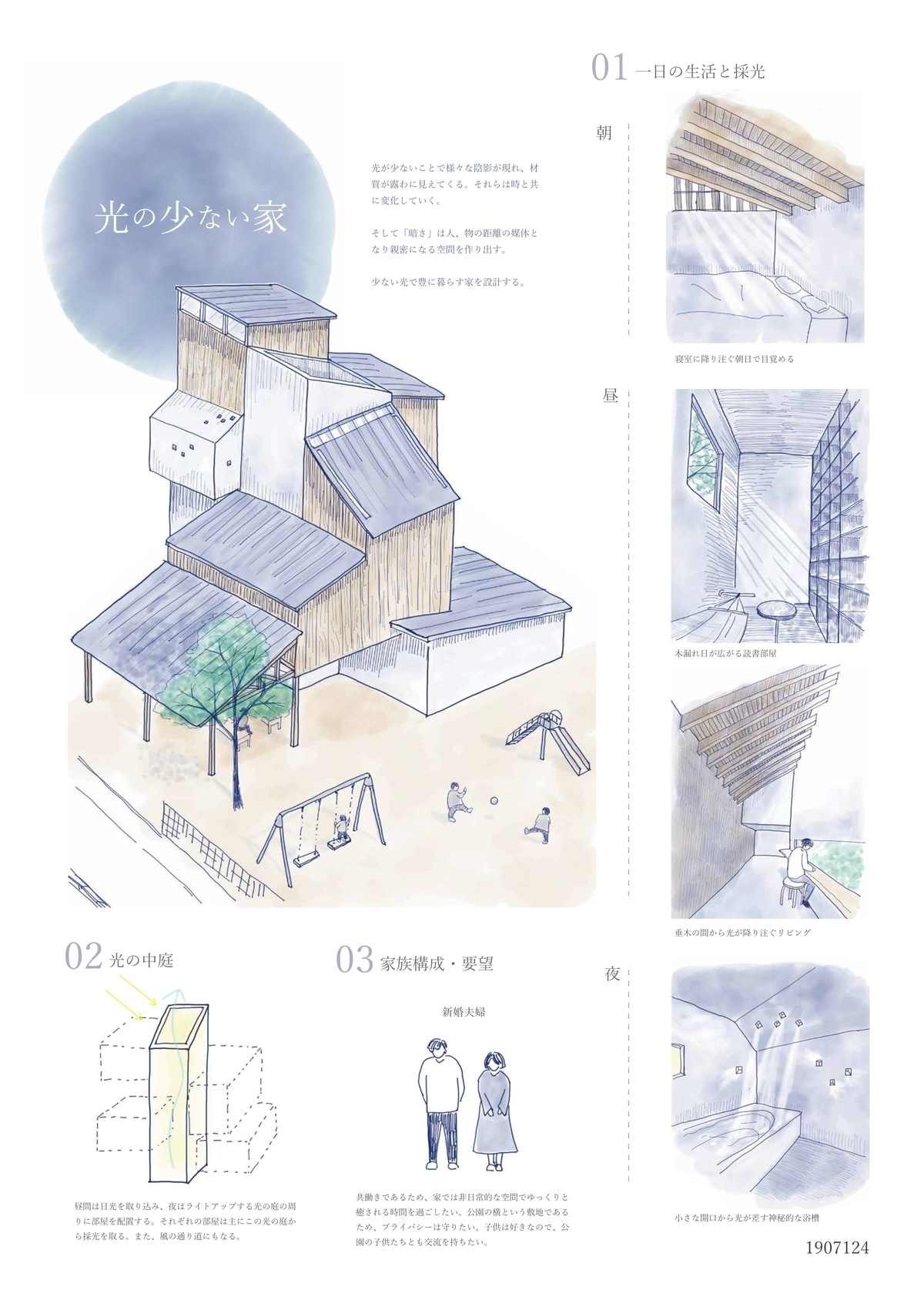

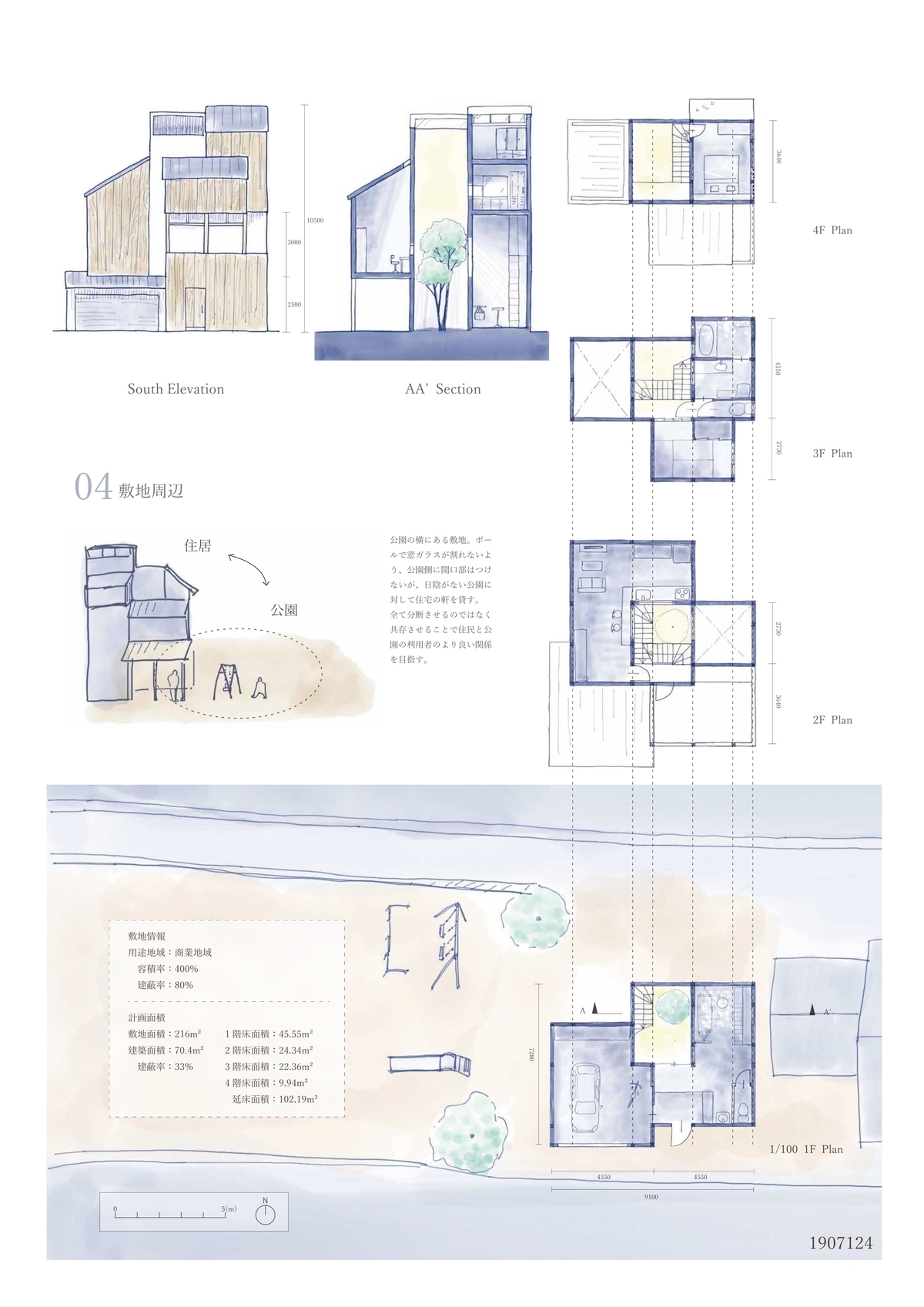

「光の少ない家」

滋賀県立大学 園 里彩

○受賞者アンケート

①昨年も興味を持っていましたが、提出出来なかっため今年こそは出そうと思っていました。

②平面と同時に立体的に考えないと外観や窓が上手くまとまらず、どれかを優先すると不都合が出てくることもあり苦労しました。開口部に注目して設計しようと試みましたが、もっと詰められたなと後悔もあります。

③コンセプトでもあった、採光をとる中庭の周りを部屋が囲んでいくプランが作れました。立体的な位置関係も考えながらつくれたので、面白い外観ができたと思います。

④「刺激的な出会い」でした。

⑤自分では気づけなかった作品の良さや、もっと魅力を引き出すアイデアなどそれぞれの先生の視点で講評して頂いて、新しい発見ばかりでした。また自分の作品を表現する力、プレゼンボードの密度がまだまだだと気づかされたので、卒業制作では時間をかけて表現できるように頑張ります。

株式会社土屋ホームトピア賞

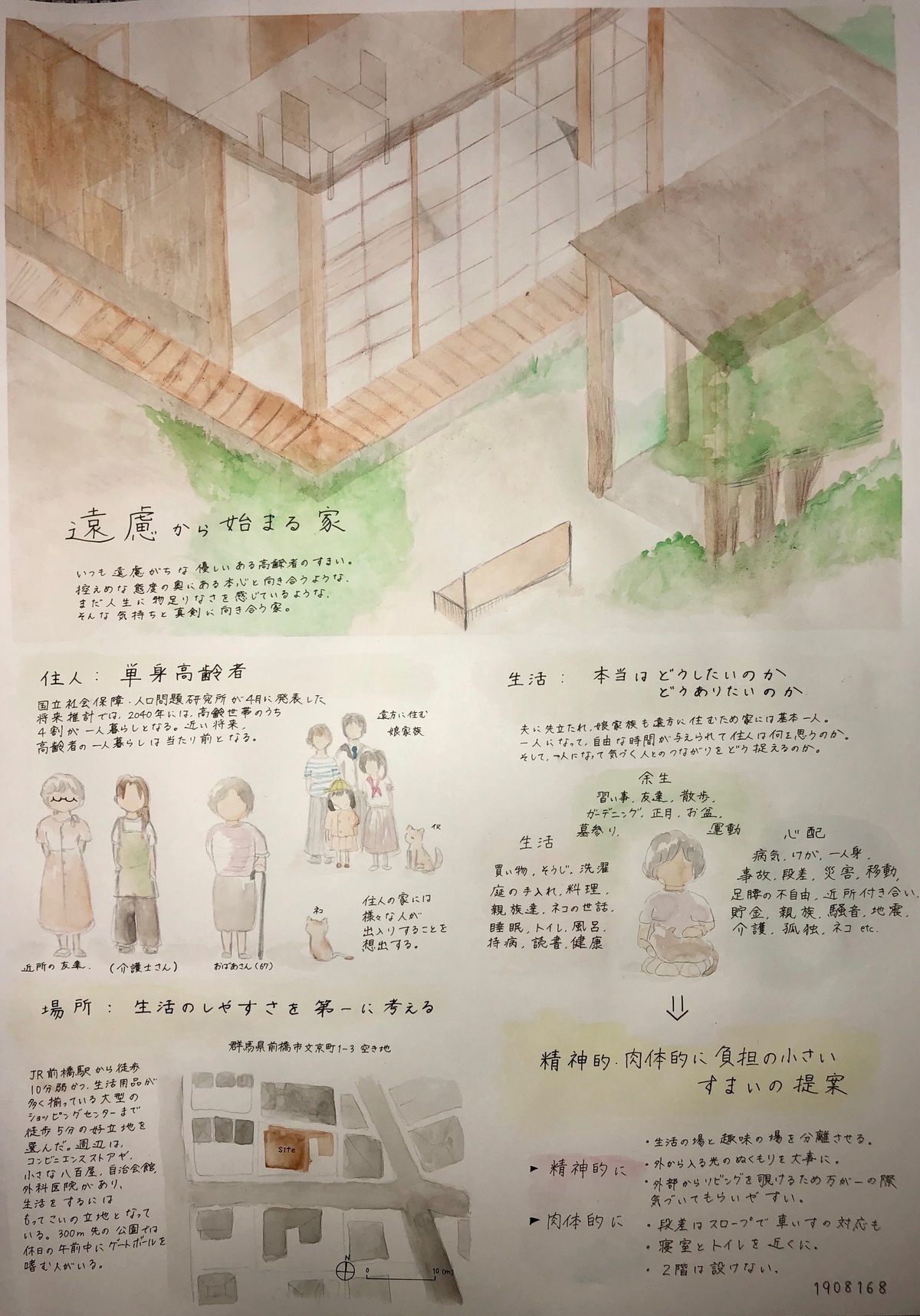

「遠慮から始まる家」

前橋工科大学 家村 しずか

○受賞者アンケート

①大学の教授に、コンペに参加したいと相談をした際に、今大会の事を教えて頂き、やってみようと思いました。

②住まう人の生活動線の配慮をした上で、家全体が単調にならないようにするためにはどのようなプランが適切かを決めるのに時間が掛かりました。

③生活のベースとなる空間と、趣味や人を招くためのスペースをうまく切り離す事で住む人の生活にメリハリがつくようなプランを立てる事が出来ました。また、家の中にスロープを設けレベル差を出す事により生活にリズムを加える事も出来ました。

④自分の案を考えて審査員の方々にご指摘して頂く事はもちろん、他の方々の案を見て勉強する事が出来る素敵な大会です。

⑤自分の考えていた通りに案の意図が審査員の方々に伝わるとは限らないという事が良くわかりました。

有限会社鳥生工務店賞

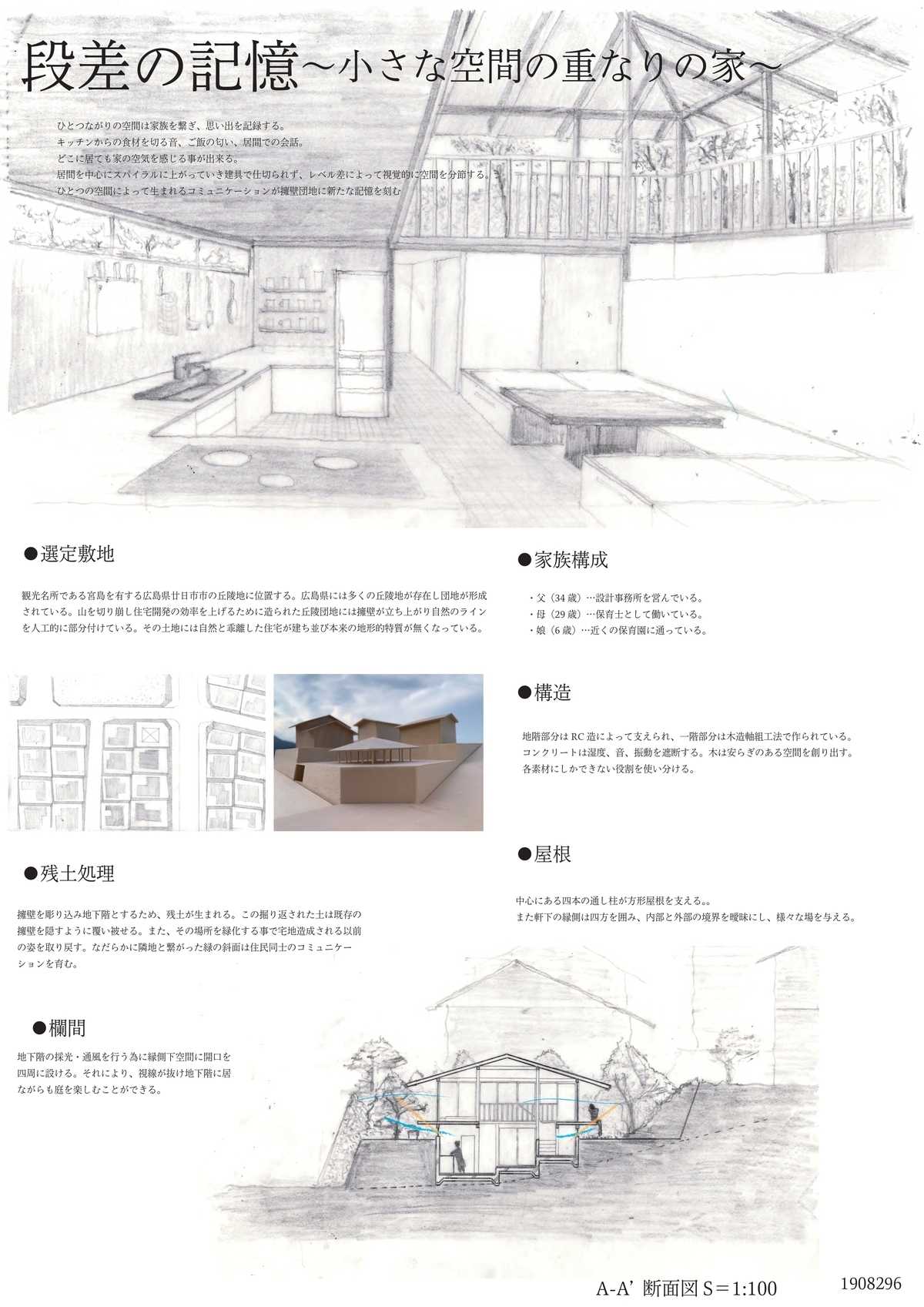

「段差の記憶

ー小さな空間の重なりの家ー」

広島工業大学 三分一 智朗

菰渕 雄馬

○受賞者アンケート

①昨年も応募したが、賞を貰うことが出来ず悔いが残っていたからです。

②構造を考えながら、シンプルな建築の形にしたことです。また、スキップフロアの基礎のコンクリートスラブや土台の寸法、納まりを決定するために矩計図を逐一確認したことです。

③小さい家を考えていく中で、仕切りのないスキップフロアで構成し、家族にとって豊かさと寛容さを感じながら生活できるプランニングにできました。

④木造建築の奥深さや新しい価値観、設計力を培うことのできる場。

⑤建築家や工務店の方々の意見を聞くことで、今までになかった思考や建築のあり方を知ることができました。

⑥木の家コンペを開催して頂きありがとうございました。有名な建築家と交流をすることで木造住宅を考える楽しさと厳しさに気付くことができました。来年からはここで学んだことを活かして社会に貢献していきたいと思います。

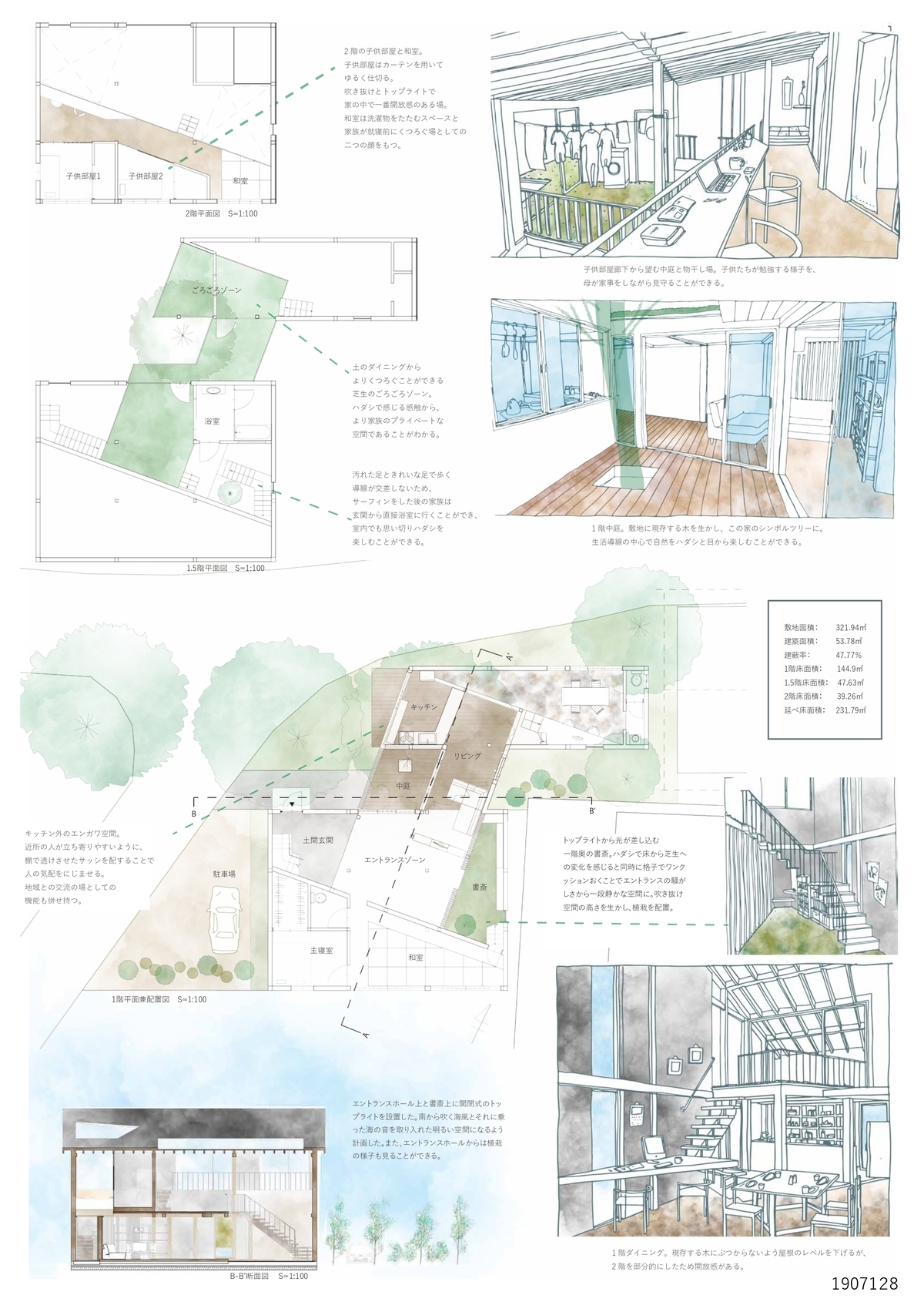

株式会社はなおか賞

「靴下の少ない家」

豊橋技術科学大学 安元 春香 川村 美紅

佐藤 海

佐藤 玄太

○受賞者アンケート

①木造住宅の設計をやりたいと思ったからです。

②何が小さくて豊かになるか考える段階が、一番グループで話し合いを重ねました。また敷地についても幾つか候補があったので、何度も足を運び、コンセプトと結びつく敷地を見つけるのが大変でした。

③特徴的な敷地を選び、敷地に合わせたボリュームを配置したことで、プランニングがしやすくなりました。その中でも、汚れた足で進む導線と綺麗な足の導線を組み込むことができたことはこの提案の中でうまくいったと思います。

④来年から住宅設計の仕事につくので、来年への第一歩だと思います。

⑤審査では、「100年の木造住宅」と木造住宅が実際にどうあるべきなのか、木造住宅の可能性について学ぶことができました。家の耐久性のことや、グリットのことなど、学校で学ぶことより、実施設計に近いことが知れたことが大きかったです。私たちには、形のスタディと計画を詰めていくことが必要だったなと感じました。また、審査に加えて他の大学と交流できたことで、多くの案が聞けて今後の刺激になりました。

ひだまりほーむ(株式会社鷲見製材)賞

「月を感じる家

-視界の遮りが少ない家の提案ー」

椙山女学園大学 仲澤 実玖

○受賞者アンケート

①大学の先生が授業で、このコンペを紹介しており、夏休みに良い経験になると思ったから。

②平面図を考えるにあったって、住人が周りを気にせずにくつろげるプライベート空間と、近隣住民の方々が集まりやすい空間との調和が一番難しかったと思います。周囲からの見え方を実際に現地に足を運び、開口部を何度も考え直しました。

③「月」が家のどこにいても美しく見えるように、月の軌道に沿った平面構成にできたこと。また、丘を作ることで、風が家に抜けるための通り道を確保することができ、夜だけではなく昼間でも住民も近隣の方々も集まりたくなるような環境を作れたことだと思います。

④同じ目標を持った人たちと触れ合うことで、自分の強みや、弱点を教えてくれた場でした。同じ題材であっても、一人ひとり考え方が異なり「自分らしさ」を見つめなおすきっかけになりました。

⑤自分では見過ごしてしまっていたことに、鋭い指摘や、改善方法や新たな切り口を提示してくださったので、建築家の方が実際にどのような視点で設計をされているのかも知ることができ、自身の今後の設計の幅が広がる、良い経験となりました。

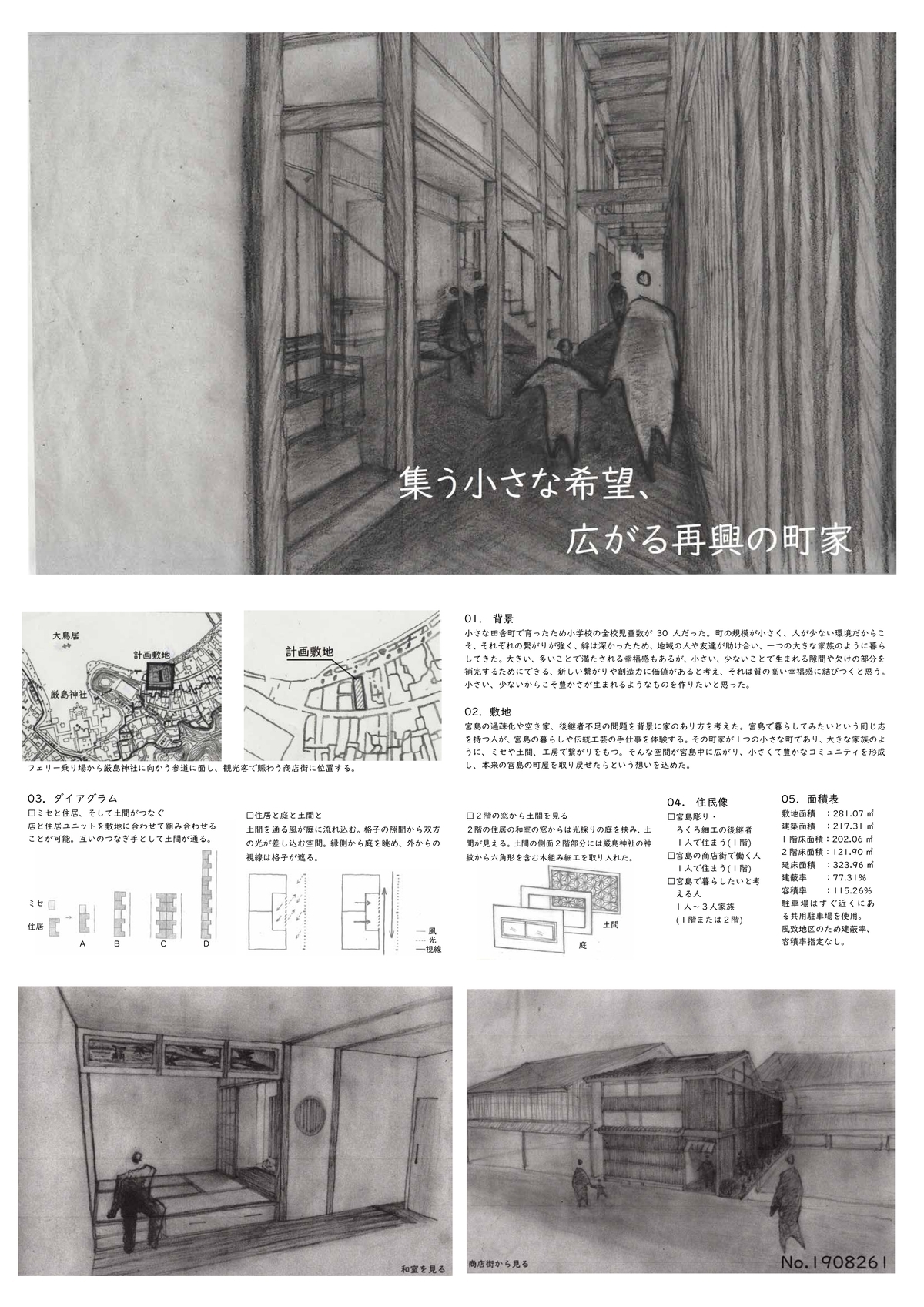

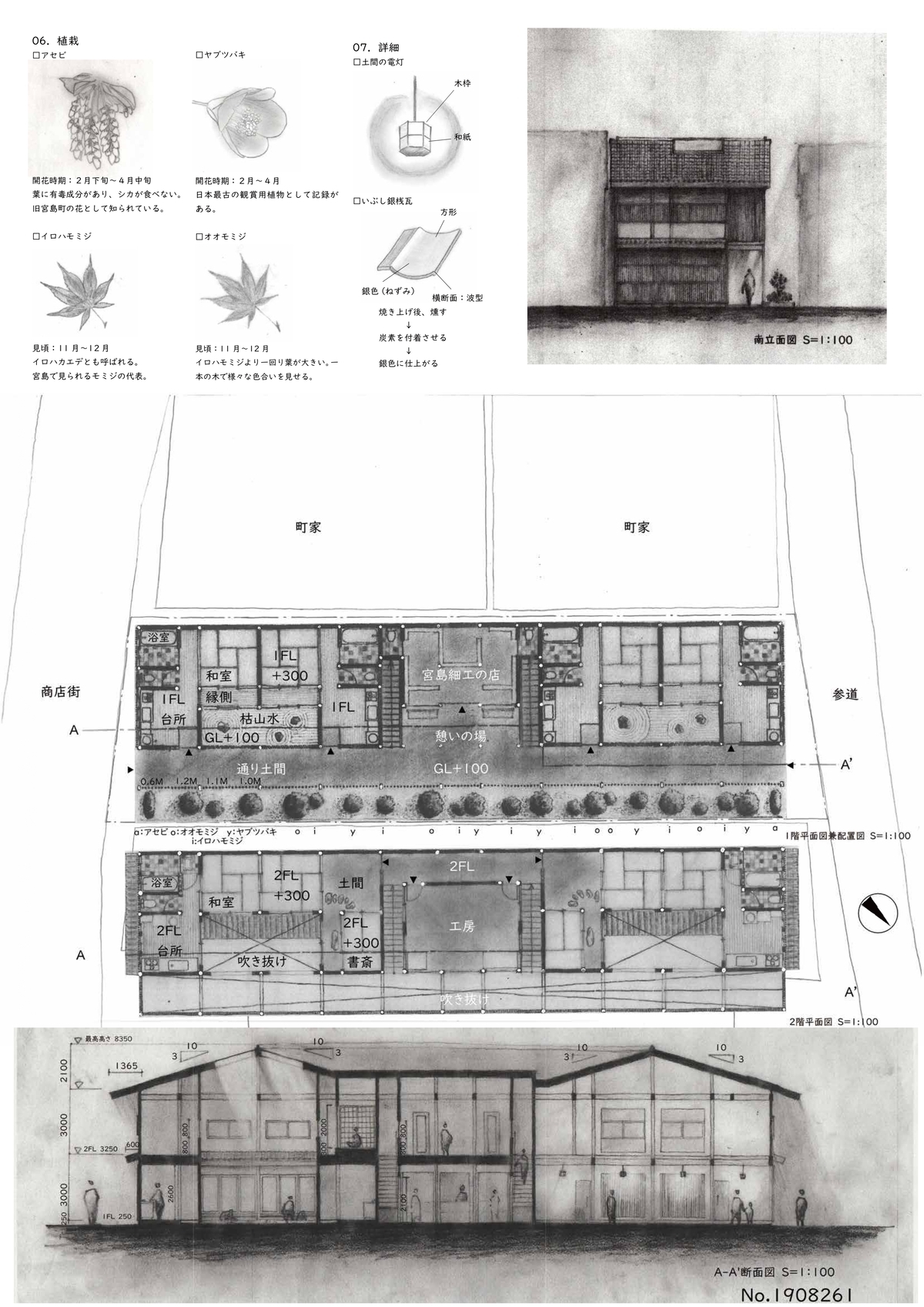

有限会社福富建設賞

「集う小さな希望、

広がる再興の町家」

広島工業大学 加藤 朱莉

新見 恵理

上杉 一夢

○受賞者アンケート

①夏にコンペに参加しようと思い、大学の先輩から勧められたのが木の家設計グランプリでした。

②課題である「小さな家、少ない家」とは何かを模索した点です。何を小さく、少なくすれば豊かな建築が生まれるのか、また、それをどう表現すれば効果的に伝えられるのかを考えることが難しかったです。

③汎用性の高い現実味のある建築にすることができた点です。また敷地の周辺環境や宮島の地域問題について深く考えた結果、共有の土間空間や、中庭空間、地域の植栽を用いた設計にしました。

④初めての設計グランプリだったため、他の学生の作品に触れることのできる貴重な経験となりました。

⑤自分たちの作品が審査員の先生方の目に留まらなかった理由を直接伺うことができました。どうしたら長所をより効果的に表現できたのか、どうしたらもっと惹きつける図面に仕上げられたのか、次に繋がるヒントを頂きました。自分たちのことを知らない第三者の立場から意見をいただくことで、新たな発見をすることができ、今回の評価を受けて次のコンペへのモチベーションが高まりました。

⑥自分が伝えたいことを伝えるためには、表現ツールの技術が必要不可欠であることを学びました。より良い建築を設計できるように日々精進したいと思います。

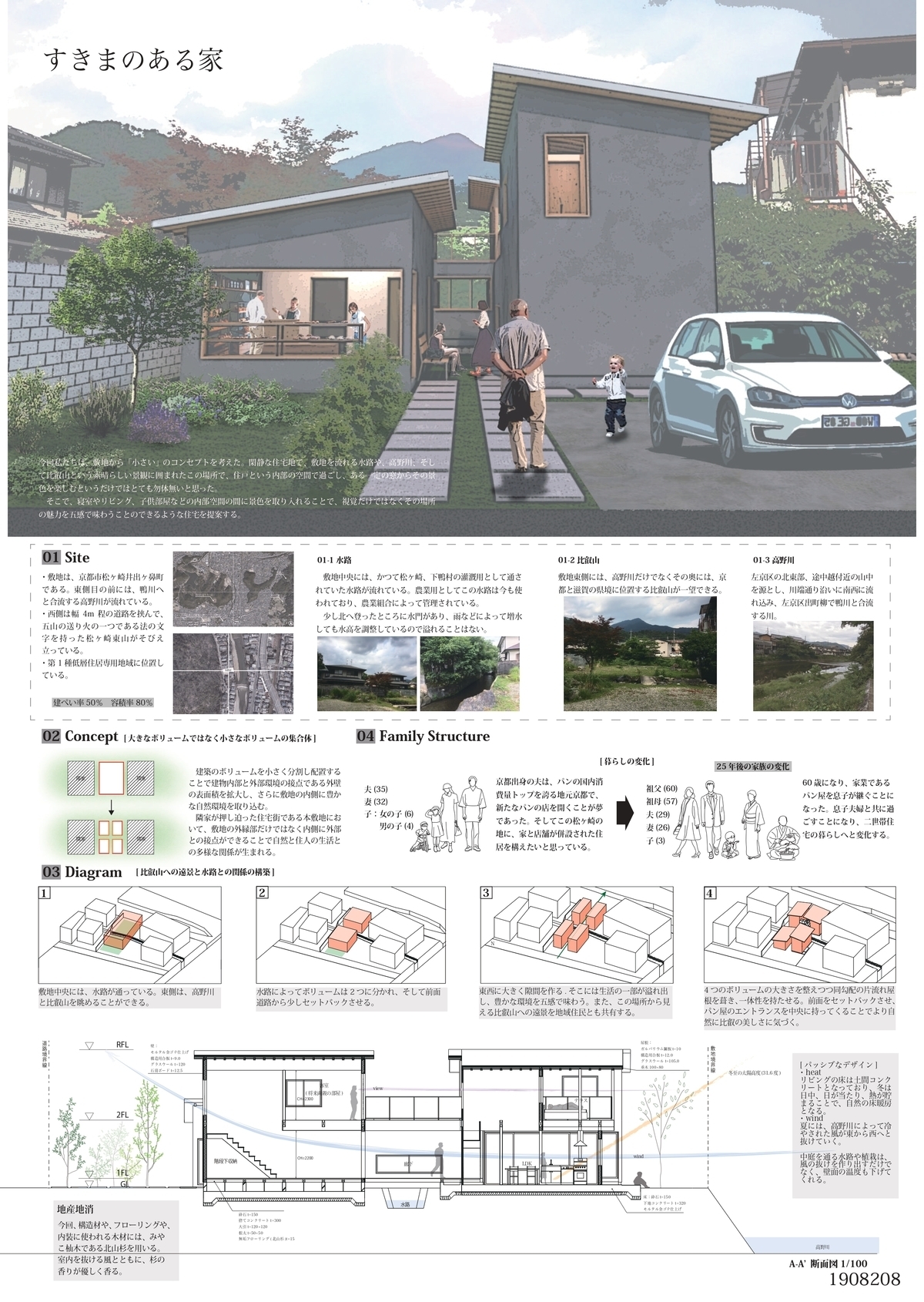

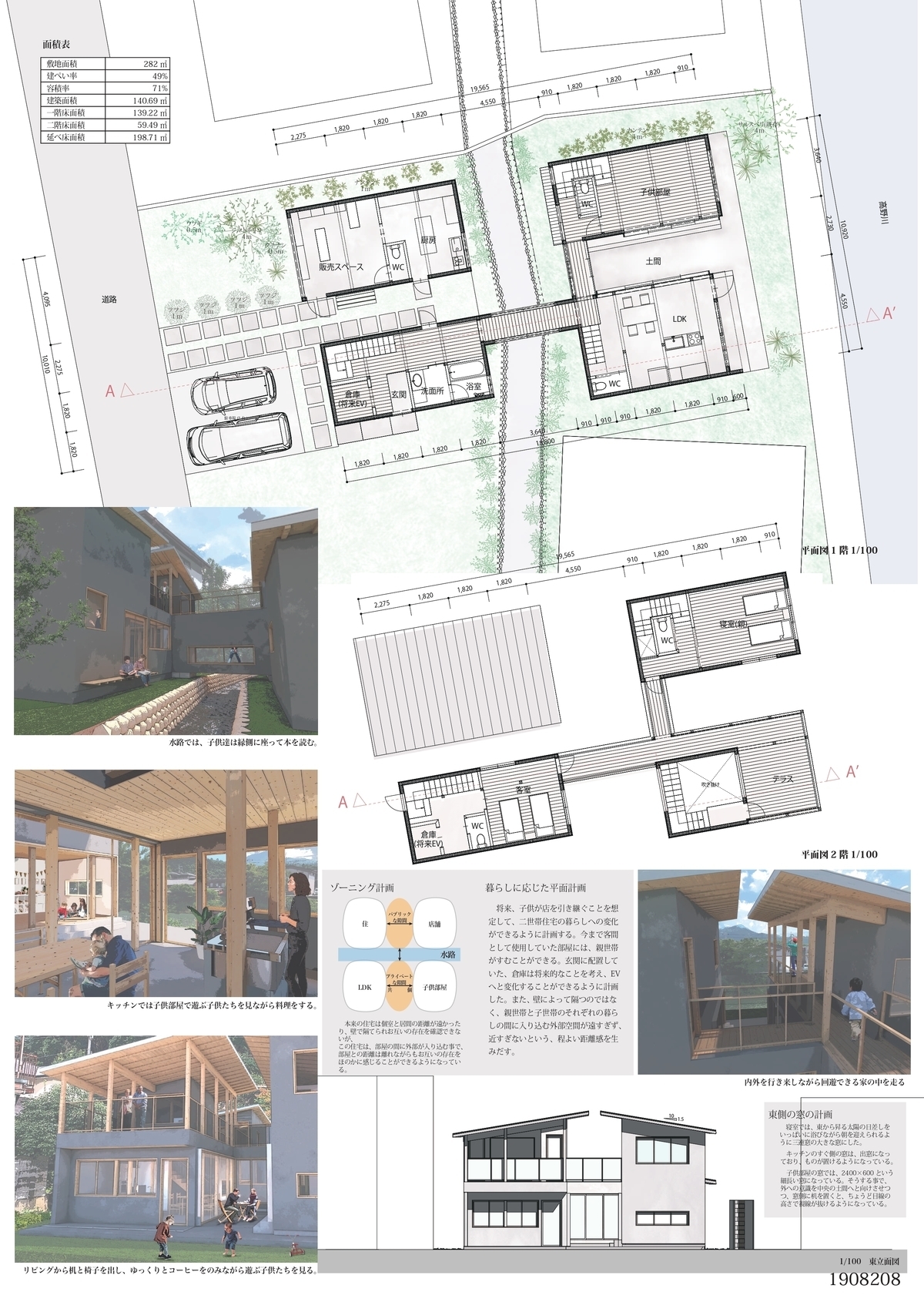

株式会社HORI建築賞

「すきまのある家」

京都工芸繊維大学大学院 安永 廉

森本 興

○受賞者アンケート

①住宅を設計した事がなかったので設計して見たいと思い応募しました。

②パン屋を経営しているという設定で、家族だけの空間とパン屋利用者の空間をしっかりと分けながらも、そこから見える景色をどのように共有させるかでかなり苦労しました。

③住宅全体で回遊性を作れた所です。

④自分を試す場所です。

⑤考えたものをプロの方に評価してもらえた事はこれから設計をやっていく上で自信に繋がりました。また、これからに活かしていく事ができる多くのアドバイスをいただけただけでこの大会に出る意義があったなと思いました。

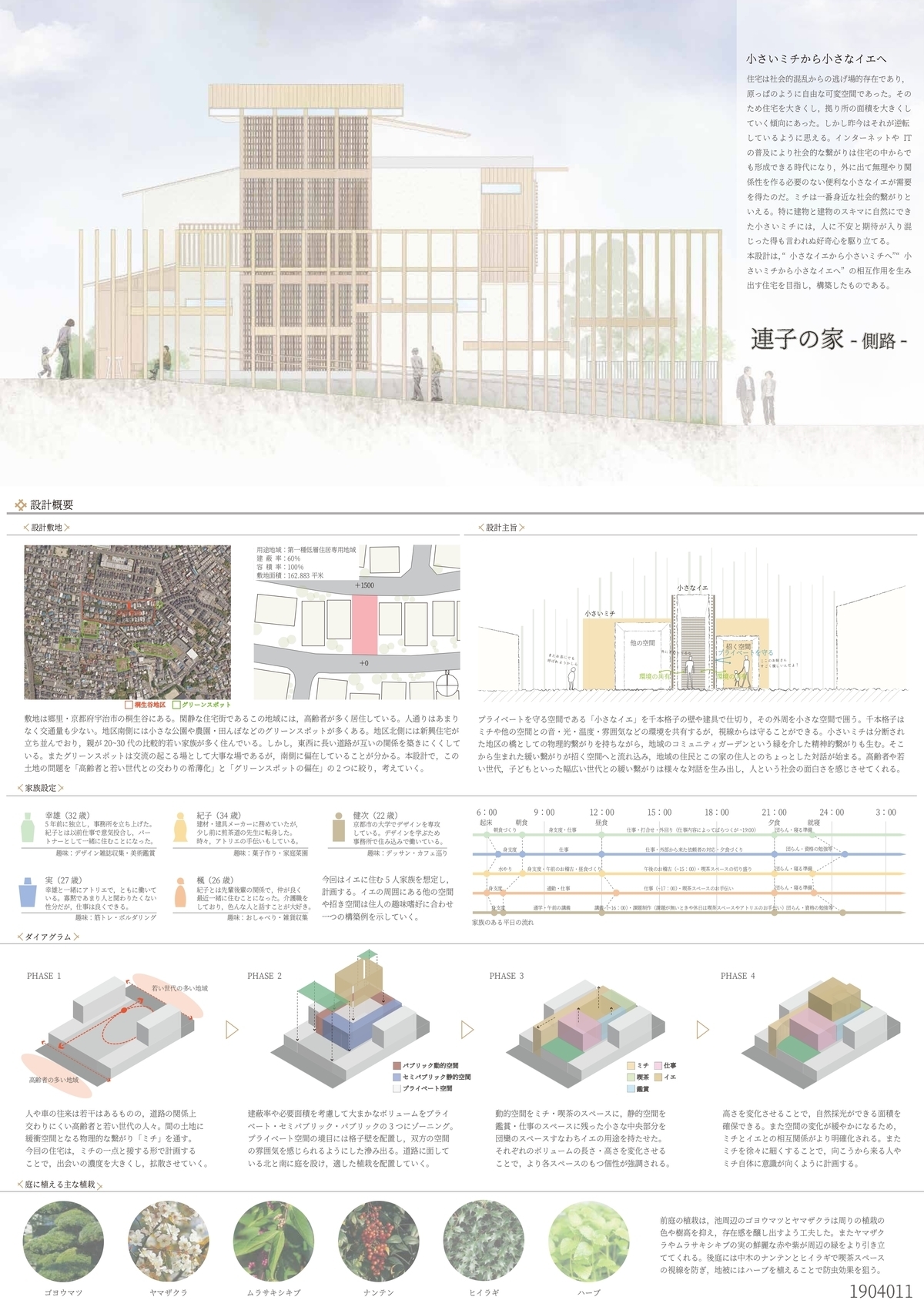

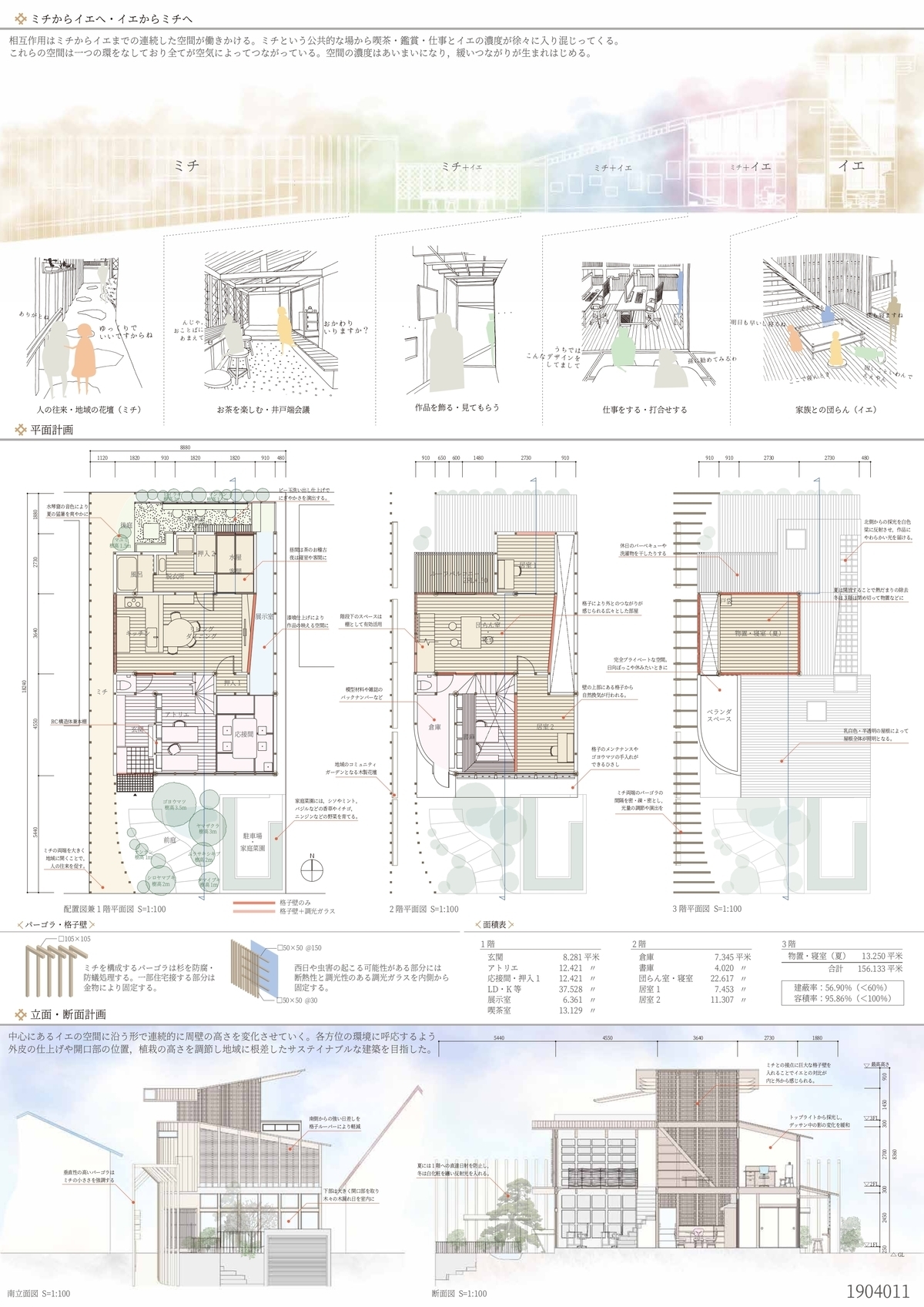

株式会社丸尾建築賞

「連子の家-側路-」

秋田県立大学大学院 相方 健次

○受賞者アンケート

①今までは住宅のコンペに参加したことが無かったから

②5つの用途の異なる空間のつなぎ目を感じさせないようにしながら,各用途に適した室にすること。祖父母の家があった場所なので、その記憶をどこまで新たな設計として組み込むかのバランス。

③外界との環境を共有した格子空間が引き立った計画ができたこと。様々な人間関係が生まれる空間が点在する構成ができたこと。

④自分を再考する場

⑤完成した空間がまだまだ粗削りで,プレボの表現としての未熟であることが周りの作品と比べて改めて感じた。他大の設計と自分の設計を比較することで、着眼点の違いやアイデアの発想法の幅が広がり,今後の設計にも生かせると実感することができた。また実務者・建築家からの意見として普段は聞けない施工に関することや住宅の在り方などを聴くことで、「建築」というものの定義が自分の中で大きくなった。

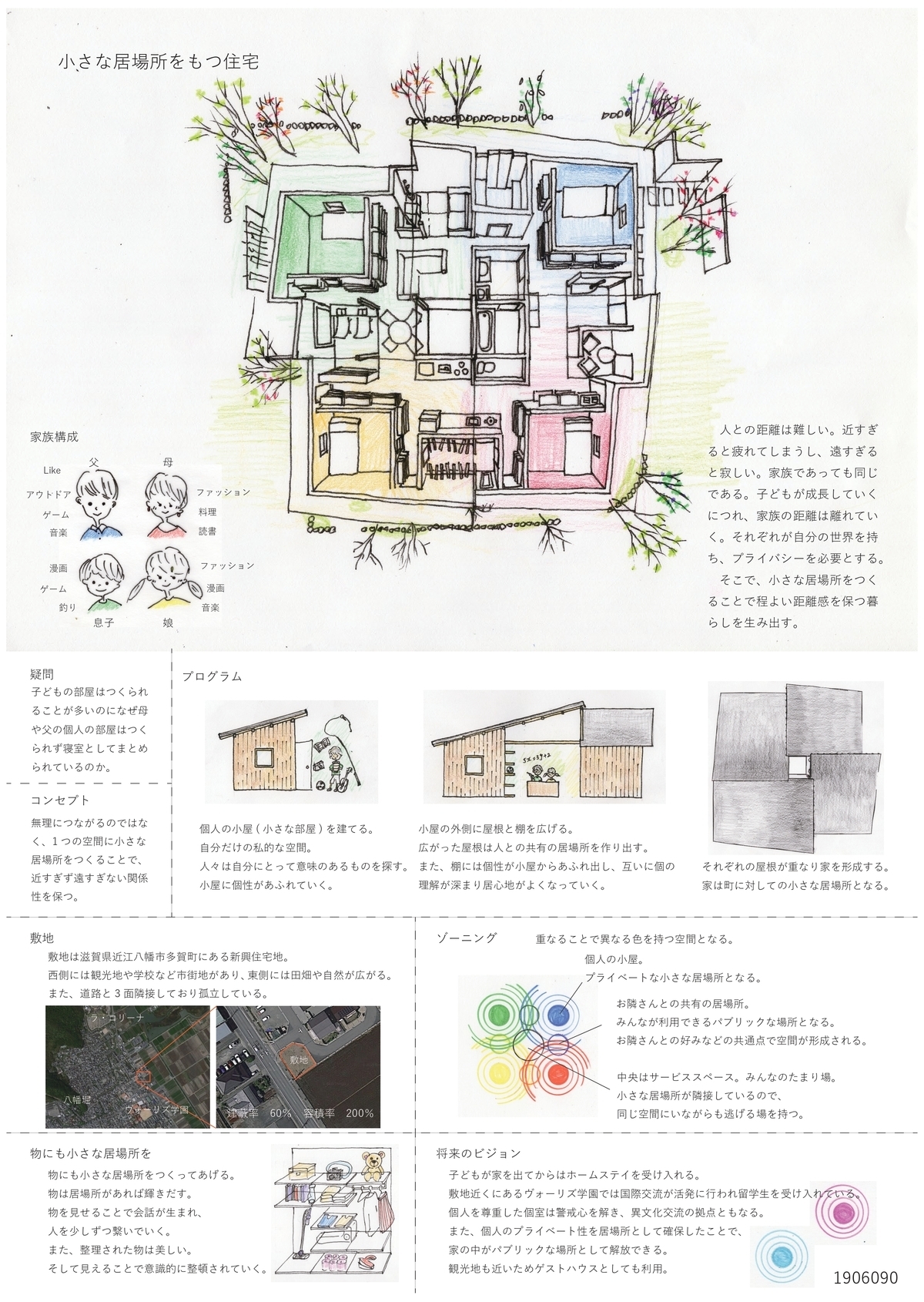

株式会社ミヤワキ建設賞

「小さな居場所をもつ住宅」

滋賀県立大学 三好 隼平

○受賞者アンケート

①先輩の勧めがあったため。

②個人を尊重する上で、家族との関係をよりよく保つための場を考えるのに苦労しました。

③異なる色をもつ意味のある居場所をつくれたことです。

④学びの場でした。

⑤自分の提案のいいところ、よくないところを見つめ直せたことです。人に見せることで新たに気づくことがたくさんありました。

⑥同じA2の用紙2枚でも人によって表現に様々な工夫がされており、模型表現も様々でとても勉強になりました。

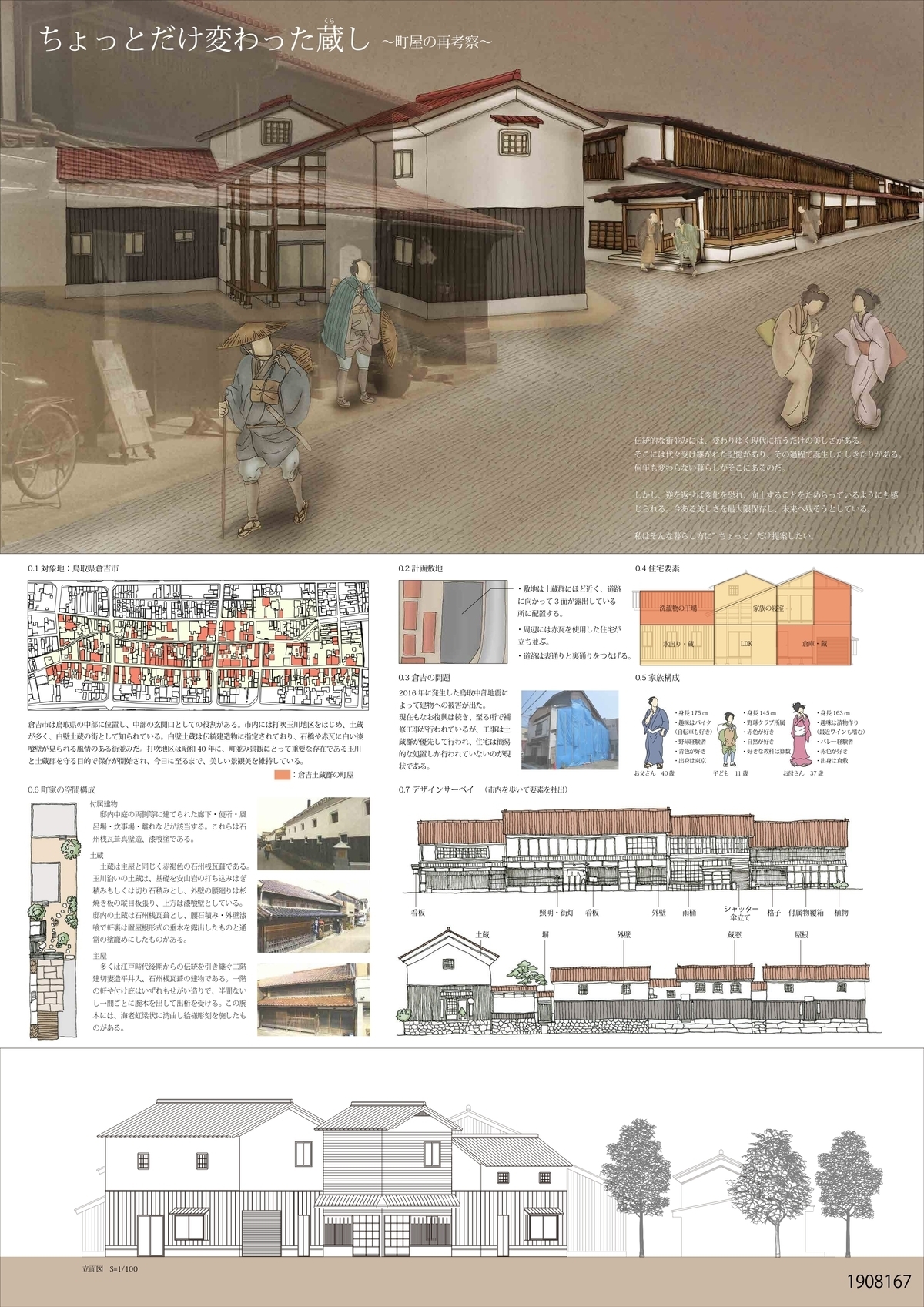

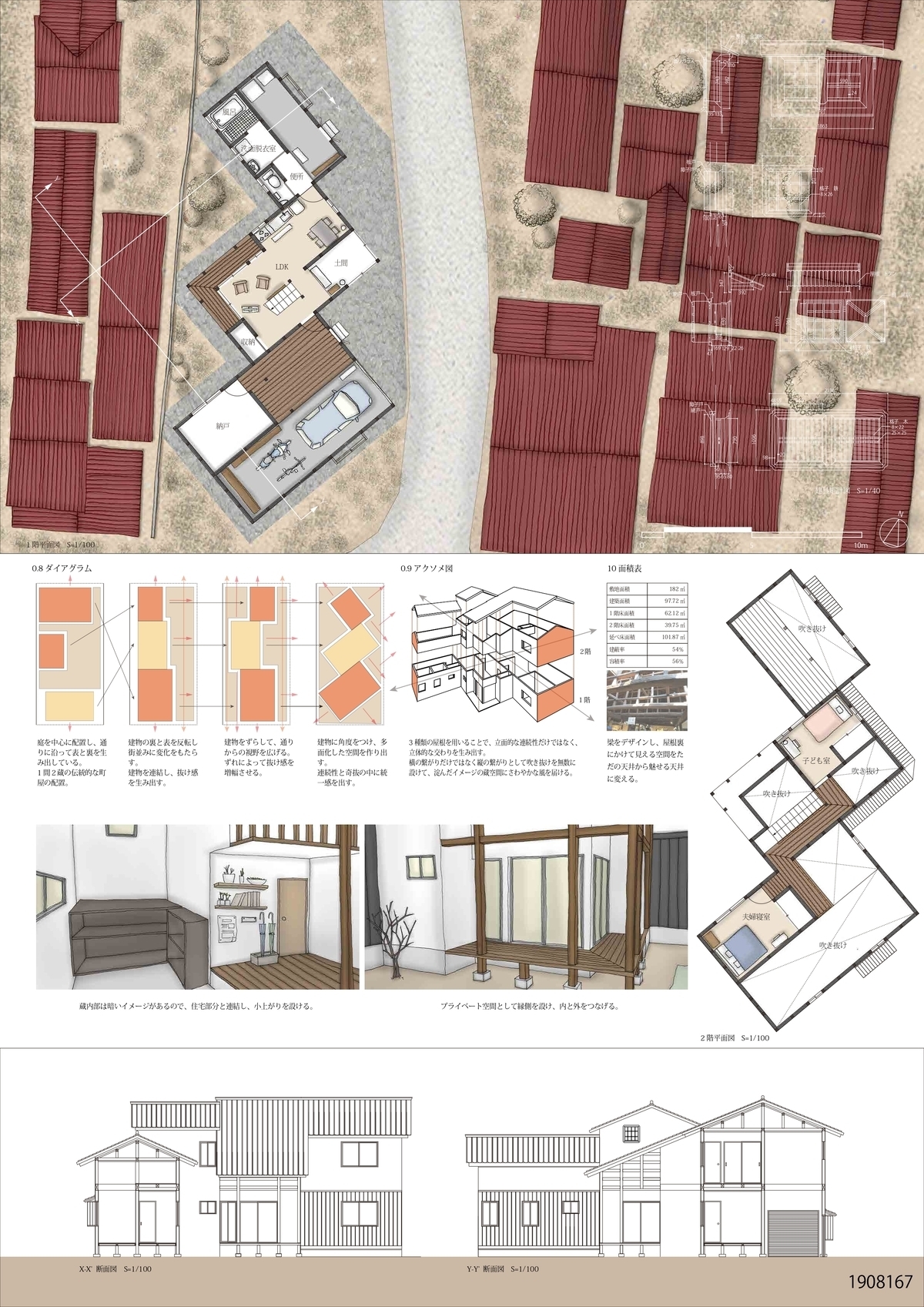

株式会社山弘賞

「ちょっとだけ変わった蔵し

ー町屋の再考察ー」

島根大学 井手添 百香

島根大学大学院 田渕 輝

○受賞者アンケート

①大学でポスターを見て、退屈な夏休みを充実させるために応募しました。

②部屋の配置に苦労しました。角度のついた家を提案したので、採光の確保と暮らしの充実を両立させるために、吹き抜けを多用しました。結果、うまくいかず、たくさんの指摘をいただきました。

③“都市の中での住宅”を考える中で、対象地の鳥取県倉吉市にとって何が必要で何が不要なのかをしっかり考察し、自分の思う形に落とし込めた点は満足しています。

④住宅設計を根本から復習するいい機会でした。

⑤自分の作品を審査員の方に短時間で伝える「㏚力」の差を痛感しました。作品への愛が評価に影響する場面も多く、学生同士も戦っていると実感しました。審査員の方からはプランについてのアドバイスを多くいただいたので、見た目の奇抜さだけではなく、プランの充実をしっかりと配慮した提案を心掛けていきたいと思います。

⑥とても充実した一日となりました。会場の運営お疲れさまでした。

20選(上位20名)

『先住ネコと歩む家』

三木渓杜・牧野哲平・西井隆人・岡佑馬・齋藤紗希・伊藤巧馬・東晃平[岡山理科大学]

『倉庫長屋物語』

和田拓海・藤田開成[名古屋市立大学大学院]

『利休の社』

森遼太[京都建築大学校]

『異なる小さな環境群』

吉田大我・渡邉麻里・内田樹[明治大学]

『紙がつくる、 都市の暮らし』

佐藤諒太[東京理科大学]

『商店街の小さな家から生まれるコミュニティ』

藤井映光・白鳥優梨花・市吉満帆・杉山海帆[共立女子大学]

『pixel house』

齊藤彬人[芝浦工業大学]・小川恭平[芝浦工業大学大学院]

『ゴツボハウスs ~仮設から移り住むための基本単位(プロトタイプ)~』

水島瑠美・後藤玖美・山田詩乃[共立女子大学]

『繋がりの塔 ー家族と街の人の居場所を創る狭小二世帯住宅ー』

酒井はな・梶原彩帆・田口桜[共立女子大学]

『穴壁シェアハウス』

金芳綾音・川島史也[京都府立大学]

以上10作品と、金賞、銀賞、銅賞、アンダー20賞、優秀賞の10作品。

お問合せ

協賛工務店